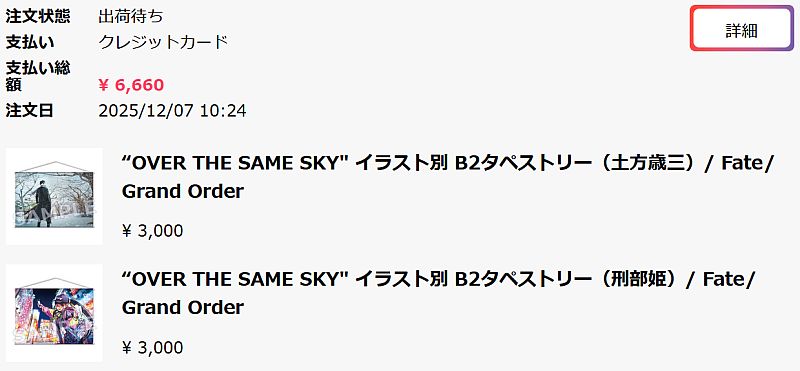

| 12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■冬コミおつかれさまでした! 夏コミよりも持ち込み部数を減らしたのもあり、無事完売! いつも確実に余るくらい持ち込んで案の定余り、送り返したりしてたわけだが。 今回は自分の分を確保せずに完売寸前までいき、慌てて献本分を確保した! 危うくメロンブックスから買う羽目になるところだった!(笑) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

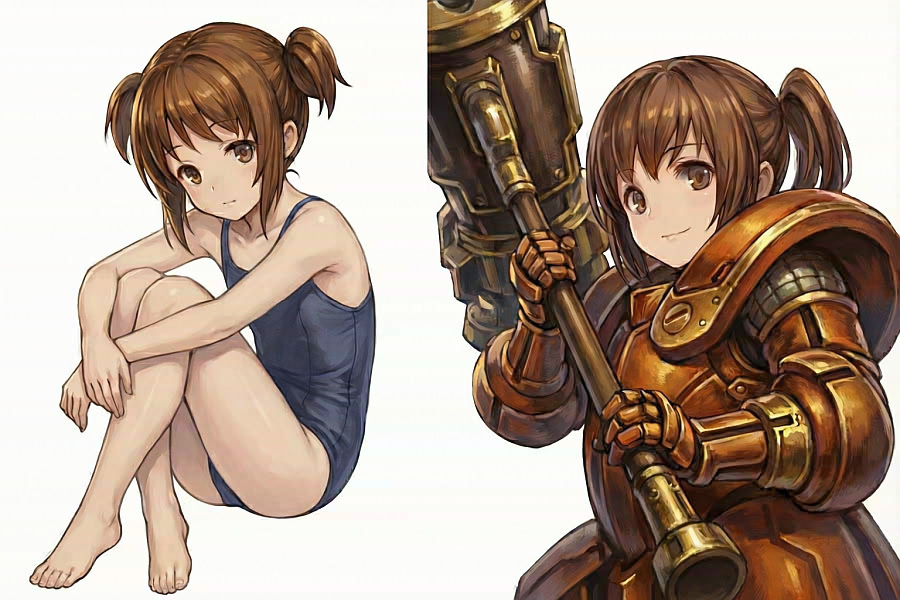

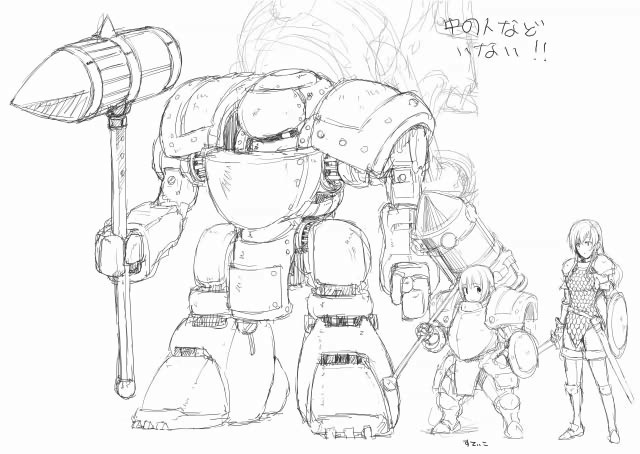

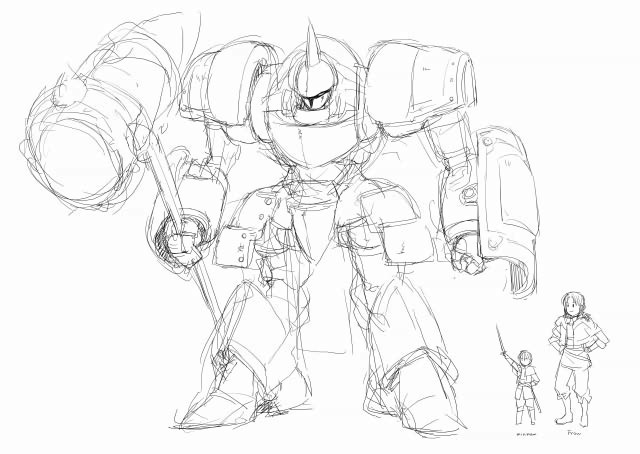

| ■過去に掲載誌た内容か段々わからなくなってきた ●星渡りの民 星渡りの民とは、遙か星界の彼方にある「地球」なる故郷を離れ、このフローラント大陸へと降り立った異邦の人々を指す呼称である。彼らは本来、この大陸に生きる人類とは全く異なる文化・言語・外見・技術体系を持ち込んだ旅人であったが、渡来からすでに700年以上が過ぎた現在、その血統は混血化を極めており、純粋な星渡りの民の末裔を見出すことはほぼ不可能とされている。人々の記憶に残るのは、もはや「かつて存在した民族」という歴史的概念でしかない。 星渡りの民とこの地の人類の血統がどう混ざり、どこで絶え、どこで繋がったかは、いまとなっては判別のしようがない。しかし、家名の由来――それが大陸古語の系譜に属するか、あるいは星渡りの民が持ち込んだ地球由来の言語を元としているか――によって、おおまかに「星渡りの民を祖に持つ可能性」の判断は行われている。とはいえ、それすらも数多の血統断絶や分岐によって曖昧で、確証にはほど遠いとされる。 彼らは一枚岩の民族ではなく、本来の故郷である地球でも多数の国家や人種に分かれ、その文化差は決して小さくなかったらしい。ヒノワ人が大陸の住民と大きく異なる外見・風俗・気質を示す背景には、この星渡りの民の「内部的な多様性」が深く影響していると語られる。 星渡りの民が持ち込んだ技術体系は、フローラントの魔導とは全く異なる、星の海をも越えることを可能とした“科学技術”であった。しかし、歴史はその栄光と衰退を語る。この科学技術は竜との戦いにおいて致命的な相性の悪さを抱えていた。精霊力の干渉や魔導の乱流の前では、電力や機械仕掛けは度々暴走・停止し、致命的な破綻を起こす。竜はその存在自体が強大な自然律であり、科学技術の機構を狂わせる要因の塊でもあった。星渡りの民は、持ち込んだ技術がこの世界の“根本法則”と噛み合わないという厳しい現実を前にし、次第にその技術体系を維持する術を失っていくことになる。 とはいえ、その遺産が完全に失われたわけではない。星渡りの民が残した機械、素材、論理体系、そして「世界を物理現象として理解する姿勢」は、物理魔導という新たな魔導に形を変えて、後の世の魔導師たちに多大な影響を残した。偉大なる魔導王国ファクセリオンの技術体系にも、星渡りの民の思考法が溶け込んでいると言われ、現代の呪甲装兵や魔導具にも、かの遙かなる星の文明の残滓がひっそりと息づいていると信じられている。 かくして星渡りの民は、今では血筋としても文化としてもほぼ溶けきり、伝説と史実の境界に揺れる存在となった。しかし、その影響は世界の至るところに残り、フローラントの文明そのものを形作る基盤のひとつとなっているのである。 ■マスターズ・コメント 地球人が大規模な恒星間移民船団で大挙としてやって来ましたよ、と。 とにもかくにも「言葉の壁」を突き破るために編み出された理屈。 いわゆる「異世界なのに地球の故事成語を使う問題」と言うやつだ。三國志が無い世界で「破竹の進撃」や、ローマ神話が無い世界で「バルカン砲」が存在するのはおかしいのではっていうね。これは気にし出したらキリがない為、多くの場合は「翻訳の結果そうなっている」と解釈するのが無難なのだが。そこでそういった好意的解釈に頼らず、どうにか理屈付けようとなればもう「その世界には地球が存在し、キャラクターたちは地球の言語を喋っている」ことにすればいいという力技。 そんなわけで地球由来の言語や度量衡がこの世界の文明として受け継がれた結果、作中のキャラがメートル法を用いた会話をしたり、「覆水盆に返らずだぜ」なんて言ったりしてもなんら問題無いのだ。 ついでにいうと、神霊界はあらゆる世界の上方次元世界なので、地球の神話に出てくるモンスターなんかも「実はそもそもが神霊界で生み出された存在だから、惑星エーヴィヒカイトにもいるんだよ」っていう理屈付けが行われている。 ●アーミア  猫耳&尻尾種族。 天性の狩猟者にして隠密であり、もの凄い量の追加技能ポイントを得ているに等しい種族ボーナスを誇る。同系統のマオナムとは長所が棲み分けされているので、お好み次第。 猫同様に自由気ままで気分は上々な気紛れ屋さんで、身体能力が凄まじく高い。 ティスリのように、基本的に外見に恵まれがちなのだが、あっちが理屈っぽくて閉鎖的な性格が相殺してるのに対し、こっちは人見知りで警戒心が強く、マイペースな性格が相殺している。空気が読めないのではなく、空気を読んだ上で「それにわざわざ合わせたくない」となりがち。  最初のハードルを乗り越えさえすればとても親密になれるのだが、「合わない相手と一切合わせる気が無い」ので、フィジカル的には忍者などの潜入工作員に向いているが、性格的にまったく向いていない。 法に縛られるのを毛嫌いする傾向も強いゆえに、単なるこそ泥もいれば、その才能を遺憾なく発揮して犯罪組織で活躍したりと、闇に染まるアーミアはとても多いので、泥棒猫的に社会的イメージがあまり良くない側面もある。  一方で「美人のワガママに振り回されたい」という需要を絶大な威力で満たすため、夜の町でのスターは彼女たちである。 アーミアの中でも協調性を備えた(つまり【魅力】が高い)個体は、ワガママというよりは寂しがり屋で甘えん坊、明るく元気で社交的、穏やかで面倒見が良いタイプもいる。  冒険者やクーゲルでは、腕利きの盗賊枠として重宝される一方で、トラブルメーカー的な性格からピーキーな逸材扱いとされることもある。が、わざわざこの道に進むアーミアは種の平均に対して優秀な場合も多く、その際はその潜在能力をフルに発揮して大いに名を上げるという。  奔放神の信者の大半はアーミアであるとはもっぱらの評判であるが、それを否定する要素は今のところ見つかっていない。 肉体的な成熟はフロウより早く、15歳前後で完成する。 青年期が長く、急速に老化する。寿命はフロウより若干短い。

一般的な身長・体重の範囲

■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型 能力値修正:【筋力】-2、【敏捷力】+2。 移動速度:30フィート。 属性:アーミアは原則的に混沌属性である。 視覚:夜目。 セーヴボーナス:反応セーヴに+1。* 技能ボーナス:〈軽業〉〈聞き耳〉〈忍び足〉〈真意看破〉〈生存〉〈脱出術〉〈跳躍〉〈登攀〉〈平衡感覚〉に+2種族ボーナス。* 身軽:アーミアは〈跳躍〉に助走を必要とせず、助走を行った場合は+2技量ボーナスを得る。* 受け身:アーミアは落下時、被害を軽減する際の高さを半分として計算し、[転倒]判定などのバランスを求められる技能及びセーヴ判定に+2技量ボーナスを得る。* 猫族との意思疎通:アーミアは言語を持たないネコ科動物と、ある程度の意思が疎通できる。相手の知能に合わせた大まかな意向を伝え読み取ることが可能。 気まぐれ:アーミアは愛嬌に富んでいるが、その気まぐれな性格は相手を選ぶ。〈交渉〉及びなんらかの印象や対話を伴う判定時、混沌属性の相手に対し+4、中立属性の相手に対し+1、秩序属性の相手に対し-4を受ける。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語かアーミア語。 都市部のアーミアは、アーミア語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 種族代替特徴:気まぐれを得ない代わりに、属性を秩序に変更する。 *のついた特典は鎧や武器を着用していない状態または、非金属の軽装鎧を着用して、非金属の盾、軽い近接武器、いずれかの射撃武器を装備している状態で、装備品の総重量が軽荷重の場合にのみ適用される。 ■マスターズ・コメント 何気に一番最初のクラシックD&Dキャンペーンの時点で存在したオリジナル種族。D&D3.5版にも「キャットフォーク」という猫人間種族が存在するけど、あっちは「顔が完全に猫で、全身毛むくじゃら」であり、アーミアとは見た目もデータも全然違う。 なんにせよ、初のキャンペーンなのにいきなりハウスルールで新種族ぶっ込むとはなかなかにやんちゃなDMだな、昔の俺。 種族絵は実際に存在するキャラシートに描かれていたイラストを、AIに読み込ませてリメイクさせたもの。 性格に問題があるにも関わらず、キゲインと違って【魅力】が-2されていないのは、キゲインが特別容姿に優れた種族ではなく、アーミアは特別容姿に優れた種族だから。つまり普通なら【魅力】+2貰うような外見をしてるが性格と相殺しているだけなんで、【魅力】10のキャラはワガママお姫様ロールプレイしないといけない。で、その性格の割にはそれを完全に赦せるほど美人でもないので、世間の反応は「モブ顔の凡人」と同じ程度に落ち着くわけだな(笑) 協調性のなさが強調された設定は猫への熱い風評被害と思いきや、ヒトの世界が滅んだ未来における動物世界ワールドを描いたD&DベースのTRPG「パグマイア」では、イヌ族は「我々はかつてヒト様に仕えた忠実な一族である」ことを誇りにしているのに対し、ネコ族の歴史では「ヒトはかつて我々に仕えていた忠実な一族である」となっているので、俺は悪くない。D&D5版のキャットフォークなんてモロに「良識に欠ける」と書いてあるくらいだ。 ●エイク  エイクは草原に生きる民であり、その祖を鳥の血に求めると伝えられる遊牧の種族である。彼らの社会は風とともに移り変わり、定住を良しとしない。果てしなく広がる草原を渡り、群れを成して移動しながら生きる生活は、自然の摂理そのものと一体化したものである。優れた視覚と聴覚を持ち、遠くの風の音すら聞き分ける彼らにとって、戦場で弓を引くことは呼吸と同義である。エイクほど弓を自在に扱える種族はなく、斥候や狙撃手として匹敵する者はいない。 その身体はフロウよりもやや小柄で、骨格も細くしなやかだが、筋肉は緊張した鞭のように鋭く、筋骨隆々ではなく競技者的な洗練を備えている。風を切るような俊敏さと、持久力を要する長距離行動に適した身体は、まさに草原の生存に特化した造りであり、肉体的な成熟はフロウより早く15歳ほどで完成する。精神的な成長はフロウとほぼ同様だが、青年期が非常に長く、やがて老衰が始まると急速に命の炎が燃え尽きる。特に男性は老いによる死を恥と考え、「戦って死ぬことこそが誇り」と信じて疑わない。ゆえに老爺の姿は極めて稀であり、その死に様は戦士としての理想とされている。 男たちは勇敢で、時に粗野であり、理屈よりも直感を尊び、学問よりも体を動かすことを好む。言葉より拳、理屈より行動――それがエイクの男の気質である。一方で、女性は家を守り、血縁と群れを支える存在として極めて保守的であり、臆病で人見知りが激しい。だが、その臆病さは単なる弱さではなく、危険を察知して家族を守るための慎重さに他ならない。彼女らは温厚で理性的であり、家庭を守る役割を誇りとしている。 男女を問わず、エイクの心には「絆」を何より重んじる気質がある。最初の垣根を越えて心を通わせた相手に対しては、理屈を超えた深い信頼を抱く。友情は厚く、仲間を裏切ることは死よりも恥であり、これが彼らの誇りである。男の理屈嫌いは打算の無い信頼に、女の臆病さは優しさに転じ、彼らの社会は感情の絆によって成り立っている。 都市部での生活に適応できる男性は少ないが、女性のほうは都会暮らしに驚くほど馴染む。彼女たちは「家に留まり、家事をこなす」ことを安定と幸福の象徴と捉え、外へ出て働くよりも、家の中で役割を果たすことに深い満足を覚える。むしろ一歩も外に出なくても不満を抱くことがなく、それを退屈や束縛と感じないことこそが、彼女たちの特異な美徳とされている。その内向きな幸福感は、外の世界での自由を知らぬ怯懦ではなく、「家庭を守ることこそ己の務め」という確固たる信念に裏打ちされているのだ。 その勤勉さと穏やかさ、慎み深さは、侍女や給仕としての適性を極めて高く評価され、王侯貴族の屋敷で仕える姿も珍しくない。彼女たちは命じられずとも己の責務を果たし、与えられた場所で最善を尽くすことを誇りとしている。だが同時に、この“家の中で満ち足りる”という気質は、他種族から見れば閉鎖的に映ることも多く、良し悪しの両面を併せ持つ。内に向かう幸福は堅実さと忠実さを生むが、変化や挑戦を拒む傾向を強め、時に新しい環境への適応を妨げることもある。 また、娼婦として売られた女性エイクも少なくないが、そのほとんどが臆病で人見知りな気質ゆえに精神と肉体を病み、すぐに使い物にならなくなったという。こうして、これもまた同様に「エイクの女は商品にならない」とされ、次第に彼女たちを売る者はいなくなった。 男性エイクの多くは、その好戦的な本能を活かして傭兵として生きる道を選ぶ。中には一族そのものが傭兵団として活動する例もあり、草原の名を冠した戦団の旗印は、戦場において恐れられる象徴である。彼らの弓兵部隊はケンタウロス騎兵やキゲインの戦士と並び称されるほどの精兵であり、その正確無比な射撃と迅速な撤退戦術で知られている。風を読む力と俊敏な機動性を兼ね備えた彼らは、まさしく“草原の風そのもの”と称される戦士たちである。 財貨を必要としない遊牧的な生活を送る彼らだが、人類が作り出す魔導武具には強い憧れを抱く。より強い矢、より速い弓――それを手に入れるために、戦場で報酬を得ることは決して珍しくない。エイクにとって金銭とは目的ではなく、戦うための手段であり、戦そのものが生きる証である。単純にして誠実、義理堅く、裏切りを何よりも嫌うため、利害が一致する相手にとって彼らはこの上なく頼もしい味方となる。彼らに契約を結べば、最後の一矢を放つまで約束を守り抜き、撤退の際も潔い。 また、彼らが狩猟によって得る魔物の素材――強靭な革、魔力を帯びた骨、風竜の羽――は、かつては用途がなく廃棄されていたが、人類との交易が進んだことで高値で取引されるようになった。これらは武具や工芸品の素材として重宝され、彼らの収入源となるだけでなく、戦う者としての誇りを形に変える手段でもある。こうして「自然の恵みを分け合う」という形で、エイクと人類の関係は利害と信義の両面から結びつき、互いに風のようにしなやかな信頼を築いていった。 自然とともに生きる民として、竜を崇める者も少なくない。竜王の配下に加わり、竜の支配領域で暮らす者の方が多数派ですらあるが、それは必ずしも人類への敵意を意味しない。彼らにとっては「誰の味方か」ではなく「誰を信じるか」が重要なのだ。良くも悪くも個人主義的であり、信義に従って動く。ゆえにフロウ側でも「敵にも味方にもなる気まぐれな民」として認識されているが、長年の接触を通じて、「お互い適度な距離感で付き合うのが一番」という共通認識が築かれている。 魔導の扱いにおいては、精霊魔導や神霊魔導の才を持つ者は一定数存在するが、物理魔導に関しては著しく遅れている。彼らの社会には術式体系そのものが存在せず、魔導支援を得られない戦闘力は近代戦では脅威度が低下するため、しばしば人類側から侮られることもあるのも、この距離感の形成の一因であろう。 風を友とし、大地を渡り、戦って死ぬことを誇りとする民。 それが、鳥の血を継ぐ草原の民――エイクである。

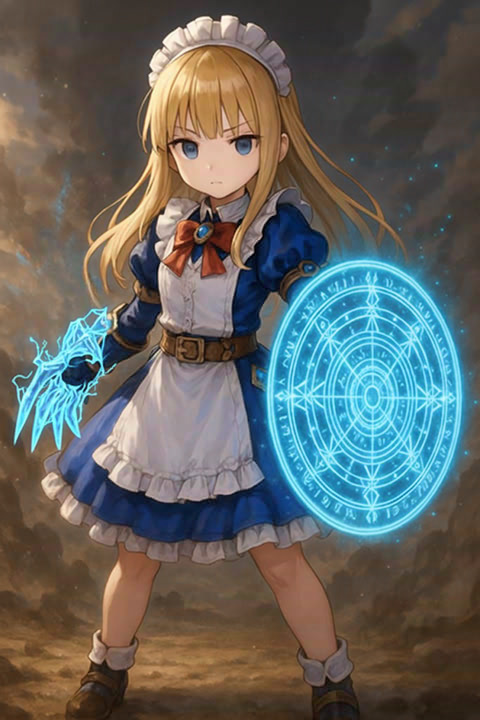

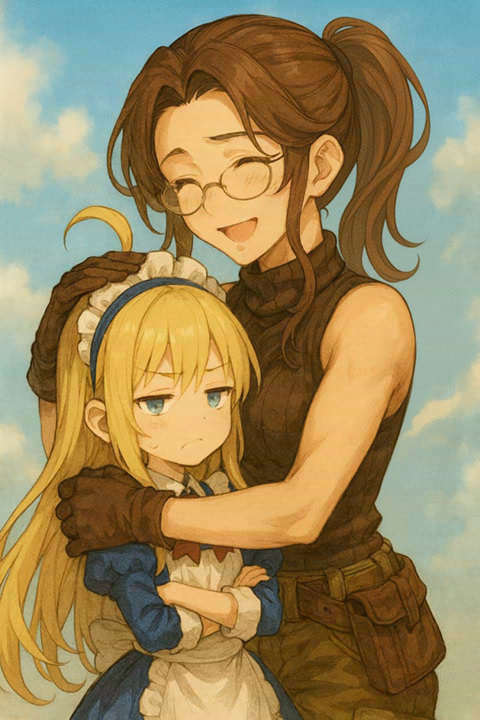

■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 能力値調整:【敏捷力】+2、【知力】-2。 移動速度:30フィート。 視覚:通常視覚。 武器習熟:ボーナス特技として、ロングボウ(コンポジット・ロングボウを含む)、もしくはショートボウ(コンポジット・ショートボウを含む)についての《軍用武器習熟》を得る。 技能ボーナス:〈知識:自然〉〈捜索〉〈生存〉に+2種族ボーナス。 技能ボーナス:〈聞き耳〉〈視認〉判定に+4種族ボーナス。* 戦闘特性:飛行する目標に対する攻撃ロールに+1の種族ボーナス。* 特技:《近距離射撃》を得る。* 種族代替レベル:エイクの聖衛士は《追跡》の代替として《武器熟練:選択した弓》を修得できる。 種族代替特徴:武器習熟、戦闘特性、特技、【知力】-2を失う。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語かエイク語。 都市部のエイクは、エイク語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 *のついた特典は鎧や武器を着用していない状態または、非金属の軽装鎧を着用して、非金属の盾、軽い近接武器、いずれかの射撃武器を装備している状態で、装備品の総重量が軽荷重の場合にのみ適用される。 ●  上流階級者4/魔導師9 筋力8/敏捷力10/耐久力8/知力14/判断力14/魅力19/PB27 バーン帝国第2代皇帝皇妃、エイレンファナ。ティスリであり、皇妃である。だが市井では、彼女のことを「史上初の平民出の王妃」と呼ぶ者が多かった。そのほうが分かりやすく、語りやすく、そして物語として映えるからだ。正確には皇妃であり、バーンは帝国であるが、その違いを気にする者はほとんどいなかった。平民の娘が玉座の隣に立っている――人々にとって重要だったのは、その一点だけである。 確かに、小国であれば前例は存在した。平民出身の女性が君主の配偶者となること自体は、歴史上まったくの皆無ではない。だがそれらは、列強という尺度で見れば、せいぜい侯爵領や伯爵領に相当する規模の共同体での出来事に過ぎない。国家間の均衡や大陸規模の力関係に直接触れるものではなく、限られた圏内で完結する婚姻だった。 それに対し、エイレンファナが立っているのは帝国という巨大な構造の中枢である。玉座の傍らに立つ彼女の姿は、淡い光を含んだ金の髪を癖ひとつなく背に流し、誰もが思い描く「ティスリのお姫様」をそのまま現実に落とし込んだかのようだった。その光景は、前例の有無や制度の細かな差異を意識するよりも先に、人の記憶に強く焼き付く力を持っていた。  エイレンファナは、北海の女王港ゼナを治める市長アルサッタの第5子として、皇太子チェスター・ファーランド公爵(当時)に嫁いだ。この婚姻が政略結婚であることは疑いようがない。ただし、それは即物的な懐柔や強要として受け取られる類のものではなかった。ゼナの併合から婚姻に至るまでには10年以上の時間が経過しており、両者の関係は十分に醸成された後の選択であったためである。 侵略者と侵略された側の婚姻自体は、歴史上さほど珍しいものではない。だがこの場合、「権力によって娘を差し出させた」という印象はほとんど広まらなかった。むしろ、「帝国がゼナという都市を軽んじていない」「形式的な属州ではなく、対等な取引相手として扱った」という評価の方が、内外に強く残った。この点において、この婚姻は政治的にも成功した一手であったと言える。 征服された西方諸国の諸侯の多くも、この婚姻を羨望をもって受け止めたと考えられる。できることなら自らの娘を差し出したい、そう思った者は少なくなかっただろう。相手が凡庸な人物であれば事情は異なったが、チェスターは竜殺しの英雄であり、皇帝の嫡子であり、容姿・人格ともに高い評価を受ける存在だった。「政略」という条件を外し、一人の娘の縁談として考えた場合ですら、これ以上の相手は想定し難い。 エイレンファナは、もともと交易商人の娘として生まれた。だが商家は破産し、その後アルサッタが後見人となって生活を保証している。市井では、この破産すらも「誰かが彼女を手に入れるために仕組んだものではないか」と噂されたが、少なくともアルサッタは破産を利用した側ではあっても、引き起こした当人ではない。  アルサッタは、莫大な負債を肩代わりしたうえでエイレンファナを養子とし、その将来に明確な道筋を与えた。その動機について、彼女自身は「美しいから養女にした」と公言している。一方で、私的な場では露骨なまでの愛情表現を見せており、「世界一可愛い」「愛している」と口にする様子は、姉たちが苦笑するほどであったという。この露骨な愛情と、冷静な政治的判断が同時に成立している点こそが、アルサッタという人物の特徴である。 なお、アルサッタは早くからエイレンファナに対し、「貴女を皇妃にする」と語っていたとされる。それは予言でも空想でもなく、時間をかけて価値を高め、適切な位置へ配置するという、彼女なりの現実的な展望の一部であった。  エイレンファナは、商人としての教育を受けていない。交易商人の家に生まれながら幼少期にゼナ市長アルサッタの養女となったことで、進路は早い段階から商家の後継ではなく、富裕層の令嬢としての教育へと切り替えられた。以後は教養教育と並行して、魔導学院に通う道が選ばれている。 この進路は偶発的なものではない。将来、バーン貴族に嫁ぐ可能性を見据えた場合、「一芸に秀でること」が明確な武器になるという判断が、当初から存在していた。魔導という分野はその条件を満たしており、潤沢な資金力を背景に、長期間にわたって学院で学ぶ体制が整えられた。 その結果、エイレンファナは形式的な教養に留まらず、実力を伴う魔導師として成長する。最終的には高位魔導師と認められる水準に到達しており、「一芸に秀でる」という当初の目論見は、もはや補足説明に過ぎない成果を挙げている。 性格面では、海千山千な養母アルサッタとは対照的に、たおやかで温厚な振る舞いを身につけている。ただしそれは生来の天然さというよりも、幼少期からの一貫した教育の成果である。状況を理解し、自身の立ち位置を弁えたうえで行動できる点において、彼女は決して操り人形ではない。 エイレンファナは、「自分が養女として迎えられたのは利用価値があったからだ」という認識と、「養母が裏表なく愛情を注いでくれている」という実感を、矛盾なく両立させている。そこに疑念を差し挟むことはなかった。幼少期には「期待を裏切れば捨てられるのではないか」という不安を抱いた時期もあったが、20年以上を同じ時間の中で過ごすうちに、その思いは現実味を失い、いつしか意識の外へと退いていった。 天賦の可憐さに加え、天才と呼ぶほどではないが、十分に優秀と評価される魔導の実力を備えている点において、エイレンファナという存在は極めて扱いやすい象徴だった。彼女は生まれながらの特権階級ではなく、才能と努力によって現在の位置に到達したと理解されやすい条件を備えており、その姿は「平民であっても、能力と研鑽次第で皇妃に至り得る」という物語を、内外に示す材料として機能した。結果として、それは帝国内の向上心を刺激する象徴として、きわめて有効であったと言える。 もっとも、その実態を支えているのは、ゼナという都市の戦略的価値と、アルサッタの政治的手腕である。その比重が極めて大きいことは、内情を知る者であれば否定しようがない。しかし市井の人々の目に映るのは、そうした構造ではない。「あの若さで高位魔導師の資格を得ている」という分かりやすい成果のほうが、遥かに理解しやすく、語りやすい。エイレンファナは、その一点においても、象徴として非常に優れた存在だった。  エイレンファナ自身は、この婚姻が政略結婚であることを十分に理解している。そのうえで、チェスターに対して抱いている感情は、政治的判断とは切り離されたものだと認識している。娘としての敬慕と、妻としての愛情は確かに存在する。ただし、それが養母アルサッタによる長年の教育や価値付けの結果なのか、あるいはそれとは無関係に自然に生じたものなのかについては、もはや検証のしようがない。 魔導師として心理学も学んでいる彼女は、その点について疑問を抱いたことがないわけではない。しかし、その問いを掘り下げたところで、現在の自分や選択が変わるわけではないと理解している。「解き明かしても意味がないこと」として、その問題を思考の中心から退ける判断を、過去に一度下している。 そもそもチェスターは、「皇帝の嫡子」「竜殺しの英雄」「容姿端麗」「人格面も評判が高い」という条件をすべて満たした、極めて突出した存在である。その事実を前提にすれば、「誰であっても惹かれるだろう」という認識は、自己弁護というよりも冷静な現実把握に近い。エイレンファナ自身も、「家の事情とは無関係に、この人物を好きになっていたのではないか」と考えており、同時にそうであってほしいとも思っている。 ただし、この認識は彼女の聡明さゆえに、別の問題を生む。あまりにも表面的な魅力が強すぎるがゆえに、「自分はその要素だけに反応しているのではないか」という疑念が生じるのである。感情を客観視できる能力は、そのまま感情を疑う回路にもなり、結果として彼女の内面には、答えの出ない思考の迷路が形成されている。 エイレンファナは、自身の感情が政略結婚の成否に影響しないことも理解している。そのため、現状に対する不満は存在しない。しかし、チェスターへの愛情が深まるほどに、その迷路の奥へと踏み込んでいく感覚が強まっていくことも、また自覚している。  エイレンファナは感情をあけすけに言葉にする性格ではないが、チェスターに向けた思慕や葛藤を、完全に内に秘めていたわけでもない。そうした感情は、あくまで私的なものとして、趣味で書き溜めていた詩の端々に自然と滲み出ていた。本人にとってそれらは、公に読まれることを想定した作品ではなく、整理しきれない感情を言葉として置いておくためのものに過ぎなかった。 その詩が、本人の意図しない形で外に出ることになる。チェスターがそれらをまとめ、詩集として出版したのである。エイレンファナにとって、この出来事は強い羞恥を伴うものであり、積極的に望んだものではなかった。ただし彼女は、自身の立場を踏まえればこれを拒むという選択肢は現実的ではないと理解しており、その前提のもとで同意している。 結果として、この詩集はまず富裕層の令嬢たちのあいだで強い反響を呼んだ。読書という行為自体が資産と教養を前提とする以上、主な読者層は必然的にそこに集中する。彼女たちの多くは、恋愛結婚を自由に選べない立場にあり、将来そうなると理解しながらも、感情を抱えたまま生きている。エイレンファナの詩は、「いずれそうなると知っている心」と「すでにそうなっている心」の双方に同時に触れる言葉として受け止められた。 やがて、その評価や解釈は噂として外へ漏れ出していく。「皇妃が人に見せるつもりで書いたわけではない、恋に悩む心情を綴ったものらしい」「政略結婚の中で、ああいう気持ちを抱くのは自然なのだ」といった語られ方は、富裕層の口から市井へと広がっていった。詩そのものに触れることができない庶民にとっても、それは難解な政治的逸話ではなく、極めて分かりやすい形で受け取られる。すなわち、「恋に悩む姫の物語」としてである。 この過程を経て、詩集は階級を越えた象徴性を帯びることになる。富裕層にとっては自分たちの将来や現在を映す鏡として、庶民にとっては手の届かない立場にある女性の、率直で人間的な物語として機能した。その結果、エイレンファナの内面に存在していた思考の迷路は消え去ることはなかったものの、それが「解き明かすべき異常」ではなく、「誰にでも起こり得る感情の形」であると社会的に位置づけられることになる。 もしチェスターが、この反応の連鎖までを見越したうえで詩集の出版を選択していたのだとすれば、それは横暴というよりも、皇妃という立場にある妻の感情を、社会の中に安全に接続するための配慮だったと評価するほうが適切だろう。少なくとも、この一件が示しているのは、夫婦関係の冷えではない。実際のところ、2人の関係は形式的なものではなく、親密なものとして成立している。 エイレンファナという存在は、しばしば象徴として語られる。平民出身の皇妃、高位魔導師、帝国とゼナを結ぶ結節点。そのいずれもが事実であり、同時に彼女の一側面に過ぎない。彼女自身は、その象徴性を自覚しつつも、それに呑み込まれることなく、自分の立場と感情を分けて理解しようとしてきた。 政略結婚であることを否定せず、愛情の存在も否定しない。そのどちらかを偽りと断じることなく、「そうであるもの」として受け入れて生きる姿勢は、彼女の聡明さであり、また強さでもある。迷いが消えたわけではないが、迷いを抱えたまま立ち続けることを選んだ点において、エイレンファナはすでに1人の完成した人物だと言える。 皇妃として、魔導師として、そして1人の女性として。いずれの役割においても、彼女は過剰に振る舞うことがない。だが、その慎ましさこそが、結果として多くの人々の視線と感情を引き寄せてきた。エイレンファナは、自ら前に出て時代を導く存在ではない。だが、時代が彼女を映し込み、人々がそこに自分自身を見出してしまう――そうした位置に立つ人物なのである。  だからこそ彼女は、物語の主人公でありながら、同時に現実の中に留まり続ける。皇妃エイレンファナは、英雄でも悲劇の象徴でもない。ただ、理解した上で選び続ける者として、今日も帝国の玉座の傍らに在り続けている。 ■名をつけないまま 窓辺に置いた冠は重く それでも私の名で呼ばれる 選ばれたのか 選ばされたのか 問いはいつも 夜だけのもの あなたの背に差す光は強く 私の影を長く伸ばす それでもその影の先に あなたが立っているのなら 恋と呼べば 軽すぎて 義務と呼べば 冷たすぎる だから私は 名前をつけず ただ 想っている 明日が決まっていることと 今日を偽らないことは 同じではないと 誰かに言ってほしかった それでも今は あなたの隣で息をする それだけで 間違いではないと信じたい ■マスターズ・コメント  ソード・ワールドRPGの、2つ目のキャンペーンに登場したキャラなのだが、生い立ちが全然違うので政略結婚でもなんでもない。普通にチェスターが冒険中に連れて帰ってきた嫁。 ……が、フローラント化の際に「てめぇの立場でそんな恋愛結婚出来るわけねーだろ!!」と言わんばかりに大改変された。だが結婚自体が無かったことになってないだけ幸運である。ねぇウィスティーさん。 個人の性格とかそーいうのは変わってないので、些細なことである。……いや、中学生の頃に考えたキャラがこんな複雑な心境を抱えているわけもないので、この辺も全部フローラント第2版で付け加えられた要素だわな。ちなみに現在のフローラントは第4版です。 なお、人生で初めて恋の詩を書きました。 ●  魔導師13/大魔導師5/擬似巫妖5/ 筋力10/敏捷力14/耐久力14/知力22/判断力17/魅力15/PB48 華やかな笑顔と底抜けの明るさで変成術と死霊術をぶん回す、最も陽気な「暗澹姫」。 その二つ名はもちろん自称であり、かっこいいからという一点に尽きる。そもそも暗澹という言葉の意味と彼女の性格の乖離がひどいが、本人は満面の笑みで「でも語感がよくない?」と返してくるので誰も何も言えない。 本来リッチとは、死霊術師が魂と引き換えに不死となる存在であるが、リティーシアはその定義から大きく外れている。なにせ彼女は霊冥神や他の邪神の信者ではなく、単純に物理魔導で新陳代謝を止めただけ。つまり「ちゃんと勉強してがんばったらリッチになれました」という、前向きすぎる死者である。専門用語でいうと擬似巫妖、ひらたく言うと「死んでないのに死んでる扱いを受ける女の子」である。 新陳代謝を魔導で制御しているため老化もせず、損傷部位は魔力でセルフ再構築。首が刎ねられようが、腕が吹き飛ばされようが、気付いたら元通りになっている。ちなみに本人曰く「イメージ的にはプラモデルのパーツ付け直す感じ! パテも盛るよ!!」とのこと。割とショッキング。なおこれは星渡の民に関する深い知識を有する者にしか通じない超高度なインテリジョークである。  とはいえ、こうした再生能力は魔力をガリガリ消費するため、日々の燃料補給は欠かせない。幸い、仲間に奈落の胃袋ことティアムがいるため、「ごはんたくさん食べる子って可愛いよね!」という風潮が天秤の守護者内部で完全に定着している。明るく食べて明るく戦う、死霊術師界の革命児である。 外見年齢は16歳前後。死んでるのに肌がきれい。リッチなのにチークを塗ってる。しかもピンク。だがそれも彼女のスタイルである。「死んでも可愛くいたい」という気概は、ある意味すべての乙女の味方と言えるだろう。いや、自認としては死んでないけど。  「キャラフロ2のセンターを飾ったのは伊達じゃないってワケ」 彼女の存在は陰翳神の信者としても特異なものである。影を知り、闇を受け入れながら、それでもなお明るく生きる。陰鬱と背中合わせの世界で、あえて笑顔を貫くその姿こそ、陰翳神の教えに最も忠実な実践者かもしれない。ある意味「ダークネスを着こなす系女子」の最終形態である。 なお、「暗澹姫」の称号について本人はこう語る。 「え? かっこよくない? あんたんきだよ? ダークでキュートで完璧じゃん!」 「うん……まぁ……君が幸せならそれでいい」 天秤の守護者には特殊な経歴を持つ者が多いが、リティーシアの過去はその中でも際立った異彩を放っている。彼女はかつて南方諸国の一つであるアステュパライアの姫として生まれた人物であり、若い頃から天才的な魔導の才を示し、特に変成術の分野では誰もが認める逸材となった。才能は早くから開花し、やがて30歳を過ぎた頃には、変成術を専門とする一門「メタモアクシア」を率いる立場に昇りつめ、その名声はアステュパライアの内外に広く知られるものとなった。とはいえアステュパライアという国そのものは、紀元前の都市国家の継承者ではなく、解放戦争の最中に遺棄された古代都市の廃墟に、戦乱で流離した流民たちが住み着いたことに始まる歴史を持ち、200年ほどの間に独自の共同体として再形成された国である。そのため伝統的な王統があったわけでもなく、指導者の権威は純粋に実績と力量によって裏付けされていた。 父王の死後、リティーシアはそのまま女王として即位した。小国とはいえ、彼女自身が既に大魔導師として広く知られるほどの権威を持っており、その求心力は圧倒的で、異議を唱える者はほとんどいなかった。事実、彼女の率いるメタモアクシアの魔導師たちは、外敵が迫るたびに国を守り抜き、幾度もの危機を退けてきた実績を持つ。その信頼は絶対的であり、リティーシアが「王」であり「魔導師」であることは国の安定を象徴するものでもあった。こうして彼女は自然と、魔導国家の支配者に与えられる尊称――「魔導王」と呼ばれる立場に至った。ただし、魔導王は本来、都市国家レベルの自治体を統べる魔導師に対する称号であり、アステュパライアのように一般的な国家として広い地域を治める者が名乗るのは極めて例外的なことである。それほどまでに、彼女の存在は国政と魔導の両面において圧倒的だった。 しかし即位から20年ほどが経過したある日、リティーシアは変成術の秘奥の1つに当たる擬似巫妖化へと踏み切ることを決断した。これは冥徒とならず不死に近い存在へ変質する危険な術であり、多くの魔導師が畏れを抱くものであったが、彼女は迷う様子もなく覚悟を固め、周囲に向けて「あたしは人間をやめるぞー!」と宣言し、王位を返上した。国民や弟子たちにとっては衝撃的な出来事であったが、リティーシア本人は「自由だーっ!!」と晴れやかな笑顔で旅支度を整えると、そのまま爵位すら放棄して国を出奔してしまった。こうして彼女は20年近く大陸各地で善を掲げて悪を討つ勧善懲悪の旅を続けることとなる。  彼女は変成術を用いて敵を強制的に“変異”させる呪文を好んで用いる。その行使を目撃した者は皆「単に殺されるより遥かに恐ろしい」と口をそろえた。リティーシアほどの魔導師が本気で術を行使すれば、一時的な変質に留まらず、対象を完全に別の存在へと作り替えてしまうことすらあり、こうなると解呪を試みても根本的な回復が望めない。旅路で彼女に裁かれた悪人たちは多く、動物に変えられて終わった者はまだ幸運な方で、中には無機物へと形質を書き換えられ、そのまま別物として扱われることになった例すらあったという。リティーシア自身はこれを「おしおき」と称し、明朗な笑顔で語るのだが、その明るさと術の苛烈さの落差こそが、彼女を知る者に深い印象を残す理由である。 そうして西方へと旅を続けた末、彼女はファクセリオン王国に辿り着き、自ら天秤の守護者への加入を志願した。魔導王として国を治め、擬似巫妖として不死を得て、諸国を巡って勧善懲悪を続けた末に、最後に選んだ居場所が天秤の守護者であったという事実は、彼女の気質と志向をよく表している。リティーシアは陽気で明るく、しかし同時に闇と変化を司る魔導を極め、そしてそれを正義のために揮うことを信条とした――その歩みは、彼女自身が掲げた「暗澹姫」という異名の裏側に、確かな覚悟と信念が息づいていることを物語っている。 ■マスターズ・コメント  変成術が専門だけど、死霊術も「クールでイケてる」ので得意です。 そのイメージとは裏腹に統治者としての経験もしっかりあるので、クラストの次は彼女が総帥になるのかもなーとか周りから思われていることもある。 が、本人は「えー、そんなキャラじゃないよ。弱っちぃし」とのこと。 ● 極めて高位の魔導師の一部が到達することを選んだ、秘奥の領域。 高位の術者が霊冥神に認められることで至る姿はリッチと呼ばれ、死霊術師の最高峰とされているのだが、当然ながらそれは霊冥神を信仰しなければならない。しかし不死を望む者すべてが霊冥神の信者ではなかった。当然である。 そして様々な不死へのアプローチが模索された結果、一つの回答として見出されたのが魔導による身体制御を極限まで突き詰めることにより、全ての代謝を魔力制御する方式だった。 これによりデミリッチは魔力で修復可能な損傷ならば即座に再構築を開始する為、肉体的に不滅、不老不死と言える存在となっている。その代償として生者の自然な生理機能も失うことになるので(この時点で死んでいると考える者も多い)、全ての魔導師が目指す到達点とは言い難い、極めて特殊な存在である。そもそもこの領域に達しているような魔導師に、「たかが肉体を破壊されたくらい」で滅ぶような者はおらず、各々がなんらかの手段で生存能力を獲得しているものなのだから。 なおオリジナルのリッチは様々な特殊能力を得るのだが、デミリッチはあくまで不死性を擬似的に再現したに過ぎない為、リッチが備える生命力吸収やアンデッド支配などは行えない。 最も著名なデミリッチは〈暗澹姫〉リティーシアであり、かつては魔導王の一人として変成術の一門を統べていたが、現在は天秤の守護者入りしている。 ■ゲームデータ解説 プレイヤーがなることを全く想定してない世界設定情報クラス。なってもいいけど。 死者蘇生呪文がある世界ゆえ、結局本気で殺される時は魂の方をどうにかされるんで、肉体的な頑丈さがどこまであっても死の恐怖からは逃れられないという説もある。 あとD&Dのデミリッチとは全然違う。あっちはもっとヤベー。人間性なんて欠片も残ってねー最上級の厄者だが、こっちは単なる魔導キチガイってだけなので見た目が骸骨なわけでもなく、普通。別に理性を失ってもいない。元々頭のおかしい人だったら引き続きおかしいだろうけど。 見た目若々しいのにメチャクチャ強い魔導師がいたら、デミリッチであることを疑っていいかも知れない。 自然な生理機能を喪失しているだけで、それをエミュレートして「普通の人のように暮らす」ことは可能なので、あまり見分けがつかない。食事しなくても餓死しないが、魔力補給としての食事は行える。魔封石をそのままエネルギー源として吸収も可能なんで、食事に興味がなければ機械的に摂取するだけでいい。 ■必要条件 技能:〈呪文学〉18ランク、〈知識:神秘学〉18ランク、〈治療〉15ランク 特技:《秘術的応急処置》《呪文24時間持続》《技能熟練:呪文学》《呪文熟練:変成術》《上級呪文熟練:変成術》 呪文:大魔導師クラスレベル3及び秘術呪文として9レベルの変成術呪文を発動できること。 ■クラス基本データ ヒットダイス:D12 基本攻撃ボーナス:劣悪 セーヴ:頑健、意志 クラス技能 :〈呪文学〉〈製作〉〈精神集中〉〈職能〉〈知識:すべて〉〈治療〉 技能ポイント:4+

デミリッチの種族特徴:クラスレベルを遡って全てのヒットダイスをD12とする。生理機能の喪失。睡眠、生命力吸収、毒、能力値吸収及びダメージ、病気、麻痺、変成術への抵抗判定に+12強化ボーナス。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■冬コミお品書き コミケ会場で僕と握手!!! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

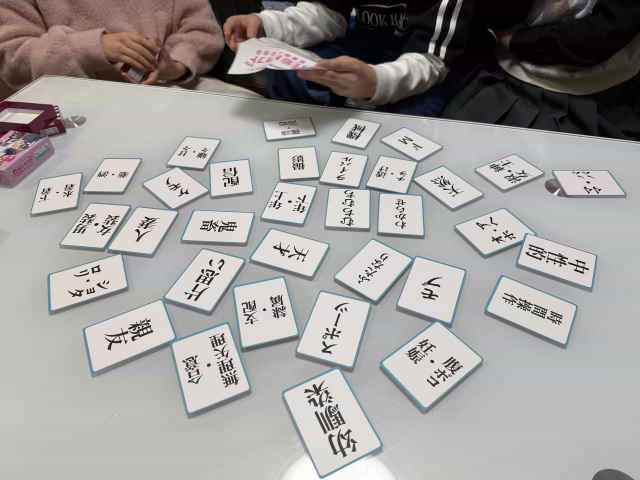

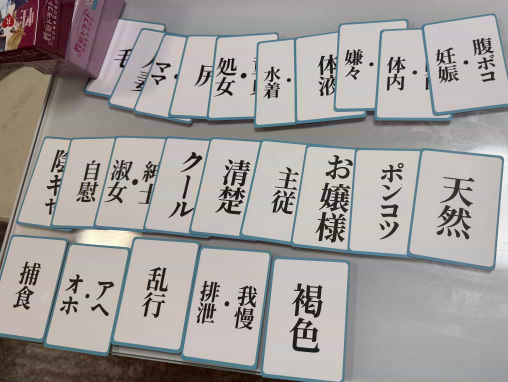

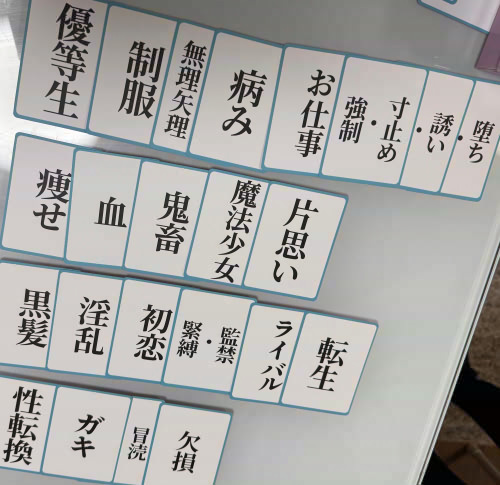

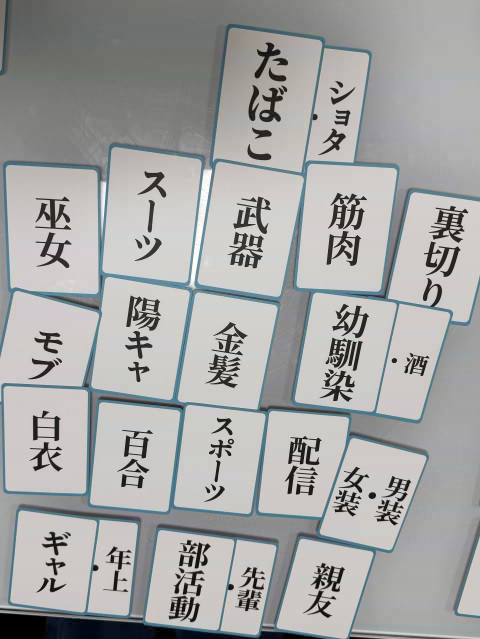

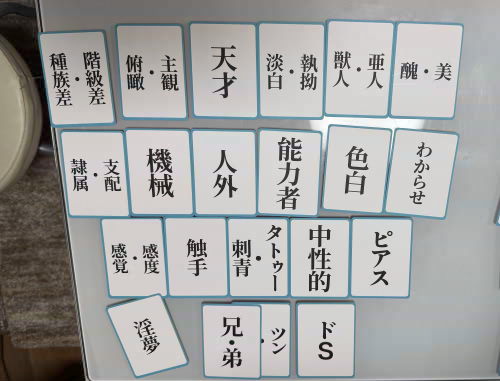

■昨日は2025ボドゲおさめ JK2人とボードゲームなんてリア充だなぁ!! ……いやまぁ親友と親友の弟の子供たちと遊んでただけですが!!! 親友長女のたっての希望により性癖ドラフトがファイナルゲームにチョイスされた模様。 子供たちの属性が赤裸々になるわけだが、むしろ逆に子供たちに対して属性を開示せねばならない父(親友)がなんの躊躇もしないことに敬意を評したい。  堂々と父はこれが好きだぞ、と宣言できるんだぜ! 仲が良い家族だな!!! なお、本来のゲームのルールは完全に無視しており、完全に単なる「好きな属性発表大会」になっていた。  親友長女。 まぁ闇深い系大好きなんで、納得である。 ちなみに上に行くほど好き度合いが高い属性になっている(ゲームにそんなルールはない)。 先日初めてyoutubeに動画アップしたみたいだから見てあげてね!(笑顔  親友長男。 お前……ショタ好きだったのか……(笑) Tier1に堂々と君臨してて吹いた。 なお、俺とは眼鏡のカードでかち合った勇士でもある。  親友弟長女。 とにかく人外系が色々好きなことがよくわかる構図である。 まぁ伊藤潤二作品好きだしな!  俺。 黒髪を取られてしまったのが痛い。 長年メイド好きとして過ごしてきたけど、現時点での熱量は地雷系なんだなぁというか、ゴスロリとかもあるんで結局好きな方向性のごった煮大好きなだけな気がしてならない。メイド好きじゃなきゃそもそも地雷系も好きにならなそうな気がするし。クロスオーバー作品は面白いけど、その面白さを下支えしてるのは、それまでの歴史の積み重ねであることを忘れてはならない理論。  そりゃ眼鏡で地雷系でオタクで姫なおっきー大好きだわ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■種族編はまだまだ続く ●クキナン  クキナンは、人類社会における代表的な小人族であり、キゲインが「身長は低いが質量ではフロウと変わらない」のに対し、彼らは「体積と質量そのものが1/4に縮んだフロウ」と形容される。その外見は子供じみたものではなく、比例の取れた成人体型を持つ。身体のスケールこそ小さいが、顔立ちや雰囲気は成熟しており、幼さよりも知性と落ち着きを感じさせる。そのため、初めて彼らを目にした者は「まるで小さな大人だ」と驚嘆することが多い。 彼らはもともと原始的な錬金術や精霊魔導に長じていたが、解放戦争を契機として誕生した物理魔導に対しては、特別な傾倒を見せている。フロウが「物理魔導は人類の叡智」と自負する一方で、クキナンの技術もそれに勝るとも劣らず、むしろ体格による不利を補うため、その依存度と発展の方向性はフロウ以上に明確であるとさえ言われる。製造面で優れた職人気質を発揮したキゲインが“技術者”であるなら、クキナンは“理論家”であり、“研究者”である。彼らにとって魔導とは生き方であり、誇りであり、自身の身体を超越する知の象徴なのだ。 魔導を戦闘術ではなく学術と捉える傾向が非常に強く、「戦いは戦いの得意な種族に任せておけばよい」と考える者も少なくない。彼らにとって呪文は殺すためのものではなく、理解するためのもの――自衛のために戦闘用呪文を習得することはあっても、それを本道とすることはない。実戦においては幻術を用いた撹乱を得意とし、敵を欺き翻弄することを好む。直接殺傷を目的とした呪文を使うことを「野蛮な他種族のやり方」と皮肉る者すらいる。 彼らは学問的には冷静で合理的だが、決して臆病ではない。危険を避ける本能と同じくらい、未知への好奇心に突き動かされる性質を持っており、「安全を求めながら危険に身を投じる」という矛盾を平然と抱える。そのため、無鉄砲な探求によって命を落とす者も少なくなく、「好奇心はクキナンを殺す」という格言はその実情をよく表している。 また、クキナンは知識と技術の延長としての「料理」を好み、その緻密な計量と加減を芸術と同義に扱う。理論的思考をもって味を組み立てる彼らの料理は極めて完成度が高いが、体格差ゆえに分量や器具の規模が合わず、キゲインの菓子店ほど一般的で広くもてはやされることはない。それでも高級料理店では、呪文によって一時的に体格を拡大したクキナンが厨房に立つこともあり、裕福な者たちにとっては名料理人として知られる存在である。 また彼らの料理に対する探求心は「学術研究」としての体系化にも及び、味覚や素材の化学反応を精緻に記したレシピ本は大陸各地で人気を博している。調理という行為すら“再現可能な魔導”と見なすその姿勢は、クキナンという種族の知性と職人気質の象徴でもある。 フロウと同じ速度で成長し、18歳で成人するが、その後の老化はおおよそフロウの半分の速度で進行し、寿命は2.5倍ほどに達する。小柄であるがゆえに体力的には脆弱だが、知的探究の深さと根気強さでは他のどの種族にも劣らない。彼らは研究者としても教育者としても優秀であり、魔導学院の教導師、家庭教師など、知の世界において欠かせぬ存在となっている。 また、体格差が明確に大きいため、長命種婚にありがちな性的嗜好や混血を巡るトラブルは少ない。もちろん例外は存在し、フロウとクキナンが惹かれ合うこともあるが、"現実的な問題"を乗り越えるには難儀することが多い。それを題材とした文学や寓話も多く、成人向けの物語では体格差による苦労をユーモラスに描き、子供向けの本では「種族の違いよりも心の絆こそ大切」という教訓に昇華されている。 長命種に共通するように繁殖力は高くなく、そのため竜から危険視されることはない。有史以来、彼らは「それなりに」繁栄を続けてきた。もっとも、フロウの異常な繁殖力と発展力が際立って高すぎるだけであり、他種族がわざわざ目の敵にされること自体がほぼないのだが。 他の種族もまた「竜に敵視されていない」という意味では同条件にあったが、それでもなおフロウに与した者たちの多くは、実利に基づく判断でその選択を下していた。「外敵が頻繁に襲うこの土地では、協力した方が安全だ」「解放戦争の折、頼まれて加勢した」といった理由がそのほとんどであり、言い換えれば、それ以外の多くは敵か、あるいは中立の立場を保っていたのである。 しかし、クキナンだけは違った。彼らは安全や利得ではなく、純粋な知識欲に突き動かされ、しばしば竜との対立すら辞さぬ選択を取ってきた。実際、解放戦争の時代には、特に差し迫った事情がないにも関わらず自ら進んでフロウ側に与し、物理魔導の習得に身を投じた氏族が数多く存在した。これは単なる安全保障上の判断ではなく、「新たな魔導体系の誕生」という知的刺激に惹かれた結果である。フロウ側にとっても、慢性的な人材不足の中で物理魔導に優れたクキナンの参加は極めて心強く、両者の利害は完全に一致した。こうして築かれた学術的・文化的同盟関係は、今日に至るまで強固な結びつきを保ち続けている。 個人レベルでの打算を越えた友情が芽生えることは、同種同士のそれと遜色ない程度に起こり得ることだが、種全体の傾向としては、クキナンは「護衛」として、フロウは「研究者」として、明確な役割の線引きをもって互いを理解している。彼らの関係は冷淡ではなく、むしろ互いの特性を尊重した上での成熟した距離感に支えられており、それが両種族の長き協調を保つ要因ともなっている。 種族全体としての傾向は極めて真面目で勤勉、研究熱心であり、知識に対して誠実である。だが、好奇心が理性を凌駕することもしばしばで、それが彼らの進歩の源であると同時に、最大のリスクでもある。彼らは「知の探求」に命を懸けることを恐れない。クキナンという名は、フローラントにおける知恵と危険、そして探求の象徴として語られる。

一般的な身長・体重の範囲

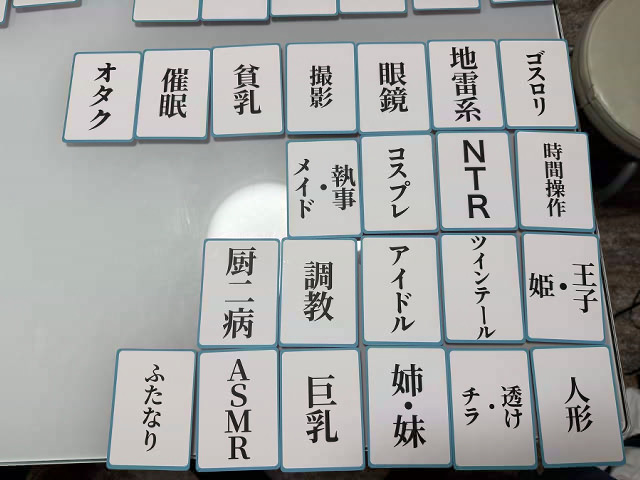

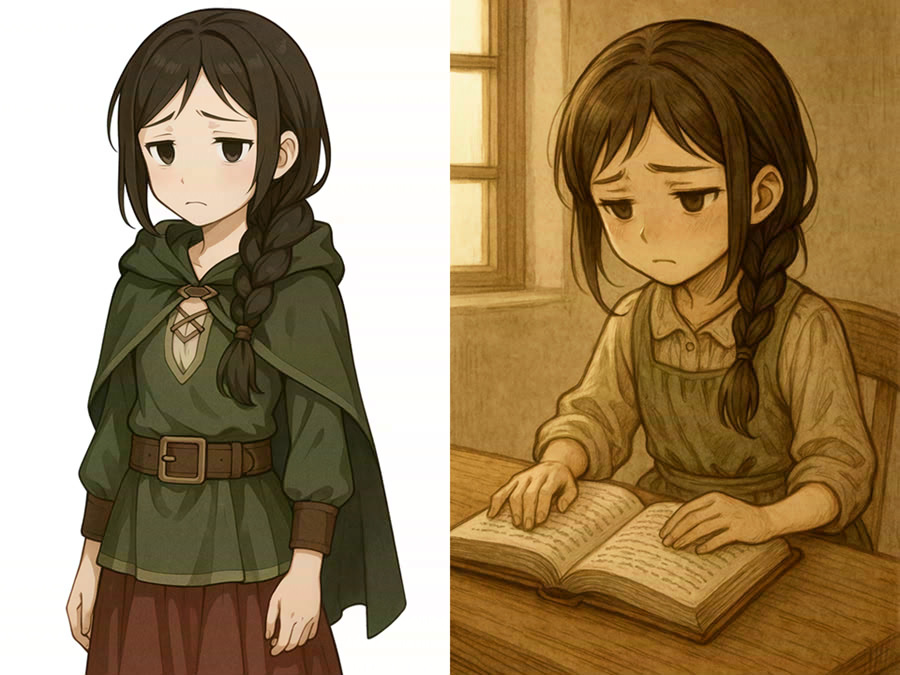

小人の描写はAIくんまだ苦手ですっげえええええええ大変。ここに至るまでにえらい苦労した。 てかこの本棚、なにげに異次元構造してて吹いた。俺も欲しい。 ■フローラント版ゲームデータ サイズ:小型。 アーマー・クラスに+1サイズ・ボーナス、攻撃ロールに+1サイズ・ボーナス、〈隠れ身〉判定に+4サイズ・ボーナスを得るが、中型のフロウ達が使うより小さな武器を使わなければならず、運搬能力の上限は3/4になる。データ上に明記されないが「小型だけど専有面積は中型と同じ」ことによる様々なメリットやデメリットを受ける場合がある。半マス先に届かないとか 能力値修正:【筋力】-2、【耐久力】-2、【知力】+1。 移動速度:20フィート。 視覚:夜目。 照明の「薄暗い範囲」が2倍となる。「明るい範囲」までは2倍にならない。 セーヴボーナス:幻術系呪文・効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 防御特性:巨人からの攻撃に対するACに+4。 【敏捷力】ボーナスを失うような状況の場合、同様に失われる。 技能ボーナス:〈聞き耳〉〈職能:錬金術〉に+2種族ボーナス。 呪文特性:幻術呪文使用時のセーヴ難易度に+1。 武器習熟:フックト・ハンマーを軍用武器として《習熟》《熟練》できる。 戦闘特性:コボルドやコブリン種への攻撃ロールに+1種族ボーナス。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語かクキナン語。 都市部のクキナンは、クキナン語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 種族代替特徴:戦闘特性、防御特性、武器習熟を得ない代わりに、〈技能〉ポイント+3。 ■マスターズ・コメント D&Dのノームはタフな種族なのだが、フローラントのクキナンは全然そんなことはない、華奢な小人である。 そして魔導に長じている設定なのだが、これをそのまま反映して【知力】+2出来る種族にすると、TRPG部の超絶優遇されたキャラメイク・ルール下において「容易く【知力】18+2=20のキャラが作れ過ぎる」という、割と無視できない問題が発生してしまうため、トータルで能力値が-4されるのに、増える能力値は+1だけというシビアな設定に。 これはどうしても魔導師が「他の能力値が低くても、【知力】さえ18ならOK」という基準でダイスロール成果の選択ができてしまうから。仮に「幾つか高めの能力値が欲しい」タイプなら「18が1個あっても、外が低過ぎる」と諦めらざるを得ない。そして魔導師以外のキャラなんて大抵はそうなのだね。武人や闘士も【筋力】【耐久力】さえ確保できればよしでその傾向はあるが、そもそも【筋力】ボーナスが+1増える程度のことと、【知力】が容易に20に達してしまうのでは、強さに与える影響が段違い。 そんなわけで、世界設定とゲーム性能をすり合わせた結果、こうならざるを得ないのであった。 ●ダーク・クキナン  ダーク・クキナンとは、地上に暮らすクキナンと同じ祖を持ちながら、古代より地下世界を主たる生活圏としてきた近親種であり、闇に満ちた土中環境の中で独自の文化と知性を発展させてきた民族である。彼らは体格こそ小柄で非力だが、聡明さと機敏さはクキナン以上に際立っており、地下世界という苛酷な生存環境で生き残るために、その長所を極限まで磨き上げてきた。力に頼れないという前提を受け入れた彼らは、知略・洞察・機敏な判断・戦略的思考こそが生存の鍵であると心得、長い時間をかけて種族全体の傾向としてそれを内面化していったのである。 彼らは優れた精霊魔導の使い手として知られ、ティスリと並ぶ精霊親和性を持ち、その魔導こそが武力に乏しい彼らの主兵装であった。地上のクキナンが知的好奇心や学術的探求心を中心として魔導に向き合うのに対し、ダーク・クキナンはその才を軍略や権謀術数へと向ける。すなわち、魔導とは研究対象であると同時に、戦場で生き残るための武器であり、敵を欺き、優位を築き、情勢を動かすための手段でもある。彼らの魔導戦は計算され尽くした罠のようであり、真正面から呪文を撃ち合うのではなく、戦いが始まる前に相手の戦意を削ぎ、布陣を崩し、勝利を確定させてしまうことを理想とする。非力な体格を不運と捉えることなく、それを補うために知略と魔導を極限まで磨き上げた結果、彼らは地下世界における“影の軍師”として確固たる地位を築いてきた。 地下の諸勢力において、ダーク・クキナンが共同体の参謀役として暗躍することは珍しくなく、時に氏族全体がひとつの参謀本部のように機能することすらある。彼らは他種族との関わりを積極的に求め、同盟という形で強者と繋がることで自身の弱点を補完し、また相手の欠点を補って繁栄を続けてきた。武勇に優れながら知性に劣る種族がダーク・クキナンを「利用しているつもり」で協力関係を結んだ際、気づけば主導権を握っているのがダーク・クキナンだったということは少なくない。これが彼らを「小賢しい小人族」「強者に寄生する腰巾着種」と揶揄する声の理由であり、その評判は地下世界の長い歴史の中で、良くも悪くも焼きついてしまっている。 もっとも、その印象のすべてが誇張というわけではないが、彼らが皆生まれつき狡猾で陰険というわけでもない。むしろ生物学的には“学習能力が高く理性的な者が多いだけ”であり、環境的に“策謀に長けた者が成功者となり易い”という偏りが発生しているに過ぎない。しかしその「生物としての事実」は人が知り得ることでなく、結果として悪評だけが広く浸透した。だがその偏見に抗う術は、彼ら自身も“評判を得ねば同盟者を得られない”という危機感ゆえに十分理解しており、信頼されるために努力する者も多い。彼らは狡知だけでなく、冷静な計算に基づいて“信頼を勝ち取る必要性”を自覚しているのである。 その知性は感情理解の面でも異彩を放つ。ダーク・クキナンは理路整然とした会話を好み、感情を“知識として理解すべき対象”と捉える傾向がある。激情や衝動を“理解不能なもの”として切り捨てるのではなく、あくまで研究対象として冷静に扱い、“衝動で生きる者たちとも表面上の付き合いをこなす”器用さを身につけている。そのため、理性と教養によって会話が成立する相手を深く尊重し、対等な敬意を払うことを躊躇しない。一方で、衝動に任せて行動する者は、知性の欠如した危険因子として下に見てしまい、“利用対象”として扱うことさえある。これは侮蔑というより、生存戦略の延長にある実利的判断だと言える。 こうした性質から、ダーク・クキナンは人類社会の物理魔導文明に強い興味と敬意を持っている。圧倒的な上位者――竜に抗い、知と連帯によって文明を築き上げたフロウの在り方は、彼らにとって魅力的な研究対象であり、模範でもあった。解放戦争期には、多くのダーク・クキナン氏族が積極的にフロウ側と共闘し、物理魔導の学習と発展に寄与した。安全保障の観点からではなく、“新たな魔導体系が誕生しつつある知的刺激”に惹かれて参戦する者も多かったことは、彼らの特性をよく示している。その結果、人類との間に築かれた学術的・文化的な同盟関係は、地下世界戦略における重要な結びつきとして現在まで続いている。 とはいえ、地上で大規模な共存を行うには、生息圏の差があまりに大きい。光を嫌い、暗闇でこそ本領を発揮する彼らは、主に地下領域の防衛幕僚として招聘されることが多く、地上社会で日常的に姿を見ることは少ない。フロウに対して友好的な傾向が強いとはいえ、彼らにとって地上種族はあくまで“数多ある同盟候補のひとつ”でしかなく、状況によっては寝返りもあり得るし、事実としてあった。これは彼らの打算的な本質に基づく判断であり、フロウ側が“地下防衛の中枢情報を握る参謀として彼らを迎えることに抵抗感を抱く”理由でもある。もちろん寝返りは人類同士でも珍しくはないが、異種族であるがゆえに、信頼の構築には常に繊細な努力が求められる。 さらに、ダーク・クキナンという種族を語るうえで欠かせないのが、生来備わった強力な抗魔力である。これは同じく力を有するダーク・ティスリと共通する資質だが、その運用思想は大きく異なる。ダーク・ティスリが抗魔力を盾に白兵戦へと踏み込み、近距離で敵を叩き伏せるのに対し、ダーク・クキナンは非力ゆえに肉弾戦を選ばず、抗魔力を“魔導戦を制圧するための基盤”として扱う。敵の呪文を正面からはね返し、魔導戦の主導権を握り、その瞬間に精霊魔導を叩き込む――この連続こそが彼らの戦術の核心であり、同格の術者相手なら魔導戦を圧倒することさえ珍しくない。 しかし、彼ら自身は“魔導戦で勝っても戦いが終わるとは限らない”ことを誰よりよく理解している。白兵戦へ移行すれば致命的に不利なのはもちろん、根本的に継戦能力が低く、追撃戦や掃討作戦のような長期の戦闘行動に耐えられない。敵の主力を魔導戦で崩せても、壊走兵を追って殲滅することはできず、結果として“戦争の決定打”にはなりにくい。この現実を痛いほど理解しているからこそ、彼らは同盟者の存在を絶対条件とし、自らの戦力を“戦局を揺り動かす一撃”として限定的に用いる。抗魔力は彼らにとって最大の矛であり盾だが、それだけでは戦争という長い営みを制することはできない――この冷徹な自覚こそが、彼らが極端な合理主義と周到な軍略を磨いてきた理由である。 種族全体の気質としては、共同体内部で特別に濃密な絆が結ばれるわけではないが、必要とあらば“種族のために個人を犠牲とする”判断を冷静に下せる者が多い。これは冷酷なのではなく、“弱者ゆえの危機感”に基づく合理的な判断である。典型的な封建貴族が「民は数字である」と考えるような冷徹さとは異なり、「同胞ではあるが、状況がそれを必要としている以上、やむを得ない」という理性による自己説得が働く。階級制度も存在するが、世襲制は主流ではなく、効率的な人材配置という範囲での秩序に過ぎない。 こうした徹底した合理主義と危機感は、地下世界では常に“弱者として生き残るための知略”として働いてきた。しかし地上社会に身を置き、強大な同盟者に守られた環境を得たとき、ダーク・クキナンの策謀は初めて純粋な“戦略”として発揮されるようになる。もはや生存のための苦肉の策ではなく、世界と渡り合うための知恵として才能を振るえるのだ。そうした自由な立場で軍略を任されたダーク・クキナンが歴史に名を刻むことは決して稀ではなく、優れた名将として崇められた者もいれば、同じだけ恐るべき奸雄として語られた者もいる。弱者ゆえの制約から解き放たれたときこそ、彼らの知性はもっとも鋭く、もっとも破壊的な力を持つのである。

一般的な身長・体重の範囲

■フローラント版ゲームデータ サイズ:小型。 アーマー・クラスに+1サイズ・ボーナス、攻撃ロールに+1サイズ・ボーナス、〈隠れ身〉判定に+4サイズ・ボーナスを得るが、中型のフロウ達が使うより小さな武器を使わなければならず、運搬能力の上限は3/4になる。データ上に明記されないが「小型だけど専有面積は中型と同じ」ことによる様々なメリットやデメリットを受ける場合がある。半マス先に届かないとか。 能力値修正:【筋力】-4、【耐久力】-2、【知力】+1、【判断力】+2 移動速度:20フィート。 属性:多くのダーク・クキナンは秩序である。 視覚:暗視120フィート。 暗闇の中でも白黒で見通せる。つまり色の識別は不可能。 セーヴボーナス:占術系呪文・効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 防御特性:呪文抵抗11+キャラクター・レベル。 標準アクションでオンオフ可能。 技能ボーナス:〈真意看破〉〈はったり〉に+2種族ボーナス。 呪文特性:占術呪文使用時のセーヴ難易度に+1。 光による盲目化:明るい光(太陽光とかデイライトの呪文とか)に突然晒されたダーク・クキナンは、1ラウンドの間[盲目]状態になる。これに加えて、明るい光にさらされている最中、ダーク・クキナンは、すべての攻撃ロール、セーヴ、判定に-1の状況ペナルティを受ける。 言語:出生地に依るが、基本的にはクキナン語。 ■マスターズ・コメント D&Dで言うところのディープ・ノーム。あっちは猜疑心が超絶強いスーパー閉鎖的種族で、得意なクラスはローグという設定だから大違いだが。でもダークエルフ物語に出てきたディープ・ノーム、気の良いやつだったんだよなぁ。 ●マオナム  マオナムは、全方向に好奇心旺盛な天性の旅人である。彼らは「寸詰まりに縮んだ小人」と形容されるように、小柄でありながら豊かな体積を持つ特異な体型をしており、クキナンが「完璧な縮尺で縮んだ小人」だとすれば、その対照的存在と言える。だがその見た目から想像されるような鈍重さは皆無で、実際には軽やかで俊敏、跳ね回る球のような機動力を誇る。短い歩幅を補う強靭な体幹により、不整地でも驚くほどの速度を発揮し、しばしば「最速の小人」と称されることもある。 好奇心の赴くままにあらゆる場所へ入り込み、遠慮という概念を知らぬままに行動するため、どの土地のどの集落にもマオナムの姿を見かけることができる。彼らは物怖じせず、初対面の相手にもずけずけと話しかけ、商業区では早口でまくしたてるマオナムの姿がもはや風景の一部と化している。しかし、饒舌さと社交性が必ずしも調和しているわけではなく、理路整然と相手を説得する力には乏しい。そのため、善意で動いたつもりが誤解を招き、トラブルメーカーとして扱われることもしばしばである。 とはいえ、全員が無分別というわけではない。話術に長け、機転の利くマオナムは、物怖じしない性格と相まって人脈を広げ、都市の人気者となることも多い。誰とでも分け隔てなく接するその気質は、他種族との潤滑油としても機能しており、フロウ社会の中でも比較的受け入れられやすい存在である。 マオナムは食べることが大好きで、食事は単なる生存のための行為ではなく、人生の喜びそのものと捉えられており、食卓を囲む時間は彼らにとって最も幸福なひとときだ。酒も好むが、キゲインほどの酒豪ではない。彼らが愛しているのは酔うことではなく、仲間たちと語り笑いながら杯を交わす「宴会という行為」そのものなのである。 危機に直面したマオナムは、まず真っ先に逃げる余地を考え、迷うことなく実行する。 だが、これは臆病ゆえの行動ではない。体格の不利を弱点とは認識しておらず、身軽で動き易いとしか思っていないので、立ち向かうより相手にしない方が「楽に勝てる」と知っているからだ。 彼らはむしろ勇敢でさえあり、「逃げるべき時には逃げ、戦うべき時には戦う」という本能的な判断力を備えている。意味のない戦いを避ける冷静さを持ちながらも、助けられる仲間がいるとわかれば躊躇なく身を挺する。その勇気は衝動ではなく理性の上に成り立っている。 幼い頃から石礫や投げナイフを使いこなす訓練を受け、体力の少なさを補うため、距離を取って戦う戦術を磨く。中でも弩は、非力な体格でも扱いやすく、彼らの代表的な武器である。巧みな狙撃術、狭い地形での迎撃戦など、マオナムの弩兵は小柄ながらも侮れぬ戦力として知られている。 15歳で成人し、寿命はフロウよりやや長い程度である。非長命種であるため、混血による長命問題とは無縁であり、種としての繁栄は安定している。彼らは古代より自由気ままな生活を送ってきたが、戦闘力の低さを自覚しており、積極的に外界へ進出することは少なかった。安全な土地にマオナム庄を築き、脅威が迫れば迷わず逃れ、新たな土地に再建する――その柔軟な生き方が、彼らの種の長い歴史を支えてきた。 しかし解放戦争以降、フロウが築いた文明社会との交流に魅了された若者たちが次々と旅立ち、都市で暮らすマオナムが急増した。彼らはキゲインやクキナンのように職人や学者として名を馳せることは少ないが、その代わり、どの土地にも溶け込み、人と人の間に新たな関係を生み出す。彼らが「何もないところに何かを起こす種族」と呼ばれるのは、その旺盛な行動力ゆえである。 一方で、その奔放さが悪事に転じることもある。身軽さと無遠慮さを悪用すれば、盗賊や隠密としては極めて優秀だ。日頃のやんちゃ程度であれば、愛嬌のある見た目と悪意のなさが彼らを赦せてしまうが、善良でないマオナムほど厄介な存在はいないとも言われ、「絶対にアーミアと組ませてはいけない」と冗談まじりに語られることもある。残念ながら、マオナムに「倫理観がしっかりしている」「誘惑に強い」といった評判は存在しないのだ。 もちろん、彼らが迷惑ばかりかけるわけではない。善意で行動する時も遠慮を知らず、助けたい者を助け、言いたいことを言う。気恥ずかしさや「迷惑になるかも」という抑制が存在しないため、その真っ直ぐさに救われる者も少なくない。こうした奔放さから、アーミアについで奔放神の信徒が多いとも言われており、実際、信仰的な親和性は高い。 マオナムの最も誇るべき善性は、差別意識や迫害意識の欠如である。彼らは他人や他種族を外見や出自で判断せず、常に「個人としてどうか」を基準に評価する。貴族と平民のような階級意識の存在は理解しても、そこに憎悪や偏見を持ち込むことはない。どの種族が優れているかなどという発想そのものを、彼らは理解しないのだ。自由奔放で、衝動的で、そして根っから平等主義者。この天真爛漫な公平さこそが、彼らが多くの種族に愛され、時に厄介に、そして確実に人類史を賑やかにしてきた理由である。

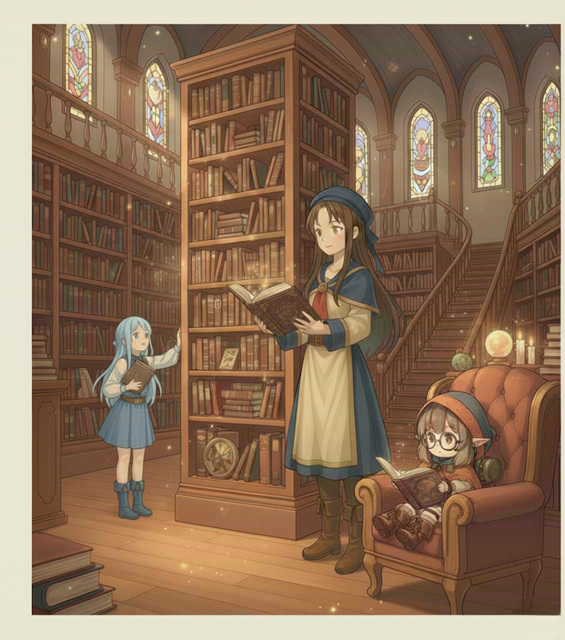

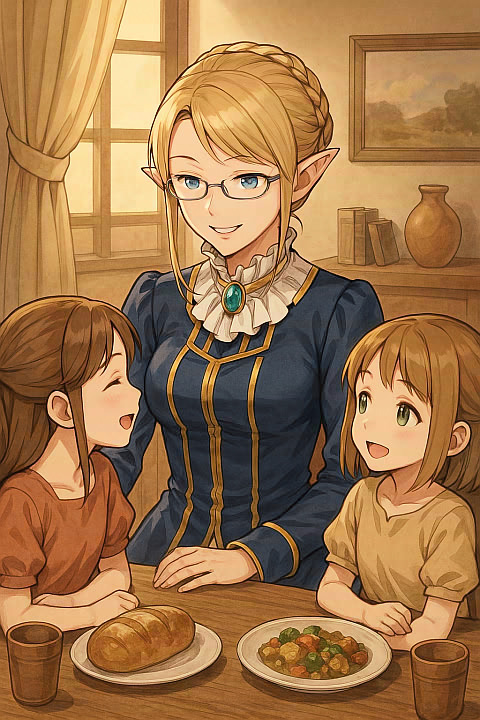

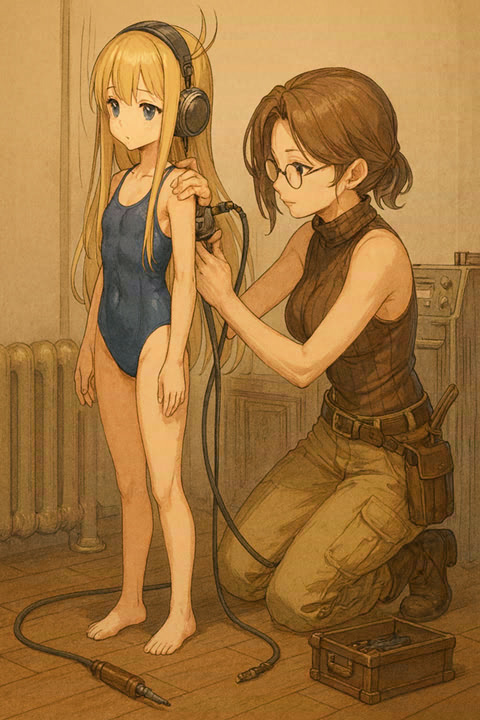

■フローラント版ゲームデータ サイズ:小型。 アーマー・クラスに+1サイズ・ボーナス、攻撃ロールに+1サイズ・ボーナス、〈隠れ身〉判定に+4サイズ・ボーナスを得るが、中型のフロウ達が使うより小さな武器を使わなければならず、運搬能力の上限は3/4になる。データ上に明記されないが「小型だけど専有面積は中型と同じ」ことによる様々なメリットやデメリットを受ける場合がある。半マス先に届かないとか 能力値修正:【筋力】-2、【敏捷力】+2。 移動速度:20フィート。 軽足:移動アクション以上を消費しての移動に際し、移動困難地形によるペナルティを一段階軽いものと扱う。 5フィートステップの条件を軽減しない。グリース等を無視しない。移動していない状態でのあらゆる不利益は通常通り被る。 視覚:通常視覚。 セーヴボーナス:すべてのセーヴに+1。[恐怖]効果に対してさらに+2種族ボーナス。 攻撃ボーナス:投擲武器および投射武器による攻撃ロールに+1種族ボーナス。 技能ボーナス:〈聞き耳〉〈忍び足〉〈跳躍〉〈登攀〉に+2種族ボーナス。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語かマオナム語。 都市部のマオナムは、マオナム語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 ■マスターズ・コメント 中つ国のホビットは閉鎖的な引きこもり種族なんで、大違いである。 ●  潜在魔力量とは、あらゆる生命体が生来、そして現在進行形で体内に内包している魔力量を指す概念である。これは単なる魔導師の資質や才能を示す抽象的な指標ではなく、現時点でその生命が保持している、実在するエネルギー量そのものを意味する。生命力や魔導脈と密接に結び付いた存在であり、三者は不可分の関係にある。より正確に言えば、生命力と魔力が合わさった総体こそが、その存在が「生きている」という事実を支える根源的な力であり、人間に限らず、生物が活動し続けるための基盤となっている。 潜在と呼ばれてはいるが、これは一般に想起される「潜在能力」や「将来性」といった意味合いとは異なる。才能の有無や、将来的に開花するかどうかを示すものではなく、あくまで現在の身体の内側にどれだけの魔力が蓄えられているかという、即物的な量的概念である。感覚的には、一般的な魔導理論において語られる最大魔力量や資質値ではなく、日常的に消費と回復を繰り返す「現在の魔力量」に近い。ゆえに、潜在魔力量は固定値ではなく、鍛錬や生活環境、戦闘や魔導行使の積み重ねによって増減し得るものとされている。  魔導の心得を持たない者であっても、潜在魔力量が完全に0である例はほとんど存在しない。呼吸し、歩き、物を持ち上げ、外界からの刺激に耐えるだけでも、生命は常に魔力を消費しているからである。魔導師でなくとも、人は無意識のうちに魔導脈を通して魔力を循環させ、身体機能を維持している。戦士が音速に迫る勢いで剣を振るい、巨人の一撃を正面から受け止めるほどの強靭な体力を発揮できるのも、筋力や骨格だけではなく、自身の魔力を燃料として肉体を駆動させているからに他ならない。 生来の潜在魔力量が多い者は、一般に魔導師としての適性が高いと見做される。初期値が高い個体が、その後まったく成長せずに終わる例は稀であり、伸び悩みや想定ほどの発展を見せなかったケースはあっても、結果として平均的な人間よりも多くの魔力量を保持することになる場合が大半である。一方で、生来の潜在魔力量が少ない者が、不断の努力や長年の研鑽、大器晩成によって大成する例も確かに存在する。ただし統計的に見れば、生まれつき多くの魔力量を有する者の方が、最終的に高い到達点へ至る割合が高いのも事実である。 この関係は、肉体能力に置き換えれば、生まれつき心肺機能が高いかどうかを見る感覚に近い。鍛えれば誰でもある程度は向上するが、初期状態の差は完全には埋まらず、長期的には明確な差となって現れる。潜在魔力量も同様であり、才能と努力の双方が結果を左右するが、初期値の影響が消えることはない。 そのため、魔導学院では入学時にまず潜在魔力量の測定が行われる。これは選別のためだけではなく、個々人に適した教育方針を定めるための基礎資料でもある。魔導は本質的に学問であり、高度な理論研究や魔導工学、補助魔導の分野では、必ずしも高い魔力量を必要としない領域も多い。そのため、潜在魔力量が低いことを特段問題視せず、研究者としての道を選び、大きな業績を残した者も決して少なくない。 一方で、特別魔力量が重視されるのは戦闘を前提とする者たちである。呪文の行使は魔導脈を通じて莫大な魔力を一気に消費するため、戦いに魔導を扱う者にとって、潜在魔力量の多少は生死に直結する要素となる。魔導師に限らず、前線に立つ軍人や冒険者、傭兵であっても、自身の力量や適性を把握する必要がある場合には潜在魔力量を測定されることは珍しくない。傭兵組織ファヴにおけるランク審査でも、当然のようにこの項目は確認される。 総じて、潜在魔力量が高いということは、原則として「強い」ことを意味する。ただしそれは絶対的な指標ではなく、技術差、経験差、戦術理解によって結果は大きく振れる。にもかかわらず、この数値が軽視されないのは、あらゆる行動の基盤となるエネルギー総量を示す指標であり、最終的な成長や限界値に強く影響を及ぼすからである。ゆえに潜在魔力量は、才能でも称号でもなく、生命そのものが内包する「現在の力」として、社会のあらゆる場面で静かに、しかし確実に重視され続けている。 ■マスターズ・コメント  身体測定なのにガッツリ着てるのはおかしいし、左上にMPメーターなんて余計なものがあるからボツになったけど、可愛いから載せる。 なお高レベル呪文な上に追加の触媒代もかかるんで「片っ端から調べて回る」は非現実的である。 試しに「50回使える魔法のレンズ」としてマジックアイテム価格を計算したら、銀貨20万枚を軽く突破した模様。 ●  塩商人10/交易商7/政治家12 筋力8/敏捷力10/耐久力9/知力20/判断力20/魅力18/PB42 アルサッタ・ラザード侯爵は、バーン帝国に連なるラザード侯爵家の当主であり、港湾都市ゼナの市長である。種族はティスリ。 ティスリの例に漏れず、その容姿は人目を引く美しさを備えているが、印象を決定づけるのは美貌そのものではない。金髪をきっちりと結い上げ、知的な眼鏡の奥から向けられる鋭い眼差しは、感情よりも理性、温情よりも判断を優先する人物であることを雄弁に物語っている。 彼女は就任以来、100年以上という長きにわたってゼナ市長の座に在り続けてきた。都市の表情が幾度も塗り替えられる歳月の中で、その頂点に立つ顔だけが変わらなかったという事実は、ゼナという都市そのものの性質を象徴しているとも言える。 人々が彼女を《久遠の長》と呼ぶのは、その長命ゆえである。しかしこの二つ名は、単なる寿命の長さを示す称号ではない。変わらず在り続ける存在への畏敬と、あまりにも長く権座にあることへの揶揄、その双方を含んだ呼称として定着している。 アルサッタはゼナの老舗にして屈指の大塩商人、ギャスガイサ商会当主レインディランの養女である。血縁ではなく、交易の世界が生んだ必然によって結ばれた関係だった。かつて商会の商船がホウルティーアの海賊に襲撃され、優秀な船長であった実父は命を落とし、母はその後を追うように自ら命を絶った。その結果として、アルサッタはレインディランに引き取られることとなる。 もっとも、その養育は配下への配慮や同情だけに基づくものではなかった。実父は商会でも腕利きと評されており、アルサッタ自身も幼い頃から経理を学び、その才覚は早くから周囲に知られていた。そうした資質と将来性が、レインディランの眼鏡にかなったのである。彼は後年、「部下への気遣いもあったが、優秀さと美しさがなければ引き取ることはなかっただろう」と公言しており、その言葉は商人としての冷徹さと率直さを何よりも雄弁に物語っている。 アルサッタ自身は、この現実主義を当然のものとして受け止めている。交易の世界では日常的に死者が出る。だからといって、その都度遺された者を引き取ることなどできない。それは理解すべき現実であり、恨むべき理不尽ではない。親に頼れなくなった時、自らの力で生きるために学び続けてきただけであり、その努力と能力を評価されたことを、彼女は誇りにこそ思え、不快に感じたことは一度もないという。むしろ、レインディランに対しては深い感謝と恩義を抱いている。  こうしてアルサッタは、ゼナ屈指の名うてであるレインディランの下で徹底的に鍛え上げられた。幼い頃から身につけていた経理の知識は、単なる学びの成果に過ぎず、実際の取引と責任の重さの前では常に試され続けることになる。数字そのものではなく、その裏にある意図、帳簿に現れない危うさ、取引相手の呼吸や迷い――そうした実務の感覚を、彼女は現場で叩き込まれていった。 基礎があったからこそ吸収は早く、レインディランの教えはみるみるうちに血肉となった。帳面の上ではなく、港と倉庫と交渉の場で積み重ねられた経験こそが、後にアルサッタを単なる優秀な商人ではなく、都市を動かす存在へと押し上げる礎となっていく。 結果として、アルサッタが天才的と評される商才を備えていたことが誰の目にも明らかとなるのに、然程の時間は要さなかった。金勘定の正確さに留まらず、勝機を嗅ぎ取る目敏さと嗅覚、人の欲と恐怖を見抜く洞察、そして場を支配する人心掌握と交渉術において、いずれも群を抜いている。その一方で、彼女は露骨な欺瞞や背信といった後ろ暗いやり口を本能的に忌避する矜持を持ち合わせており、利益のためなら何でも許されるとする商人像とは一線を画している。 彼女は慈愛に満ちた笑顔や温もりで人を包み込むタイプではない。取引の場に立つアルサッタは、感情を排した計算によってすべてを動かしているかのような印象を与えることが多く、その姿は「理屈の種族」と称されるティスリの一般的なイメージを裏切らない。冷静で、鋭利で、隙を見せない。そのため、近寄りがたい人物だと評されることも少なくない。  しかし、その表層的な印象の奥から、ふとした瞬間に垣間見える可愛げは、周囲に与える影響があまりにも大きいと囁かれている。常に理で固められた人物であるがゆえに、わずかな人間味が覗いた時、その落差は強烈な引力となる。その効果を彼女自身がどこまで自覚しているのかは定かではないが、結果として多くの人心を惹きつけてきたのは確かである。 こうした手腕によって、アルサッタは元来「ゼナ屈指」と評されていたギャスガイサ商会を、疑いようもなく「ゼナ随一」の地位へと押し上げた。その成功は偶然でも幸運でもなく、彼女自身の能力と判断の積み重ねによってもたらされた必然であった。 ゼナは本来、複数の大商人たちによる評議会制を採る自由商業都市であった。しかし627年、《マッセルの黄薔薇》事件を境にその体制は見直され、都市の代表として市長を立てる制度へと移行することになる。評議による合議ではなく、都市の意思を一身に担う存在が必要だと判断された結果であり、その最初の市長に投票によって選ばれたのがアルサッタであった。 彼女の選出は高い得票率によるもので、その最大の理由が卓越した実力にあったことは疑いようがない。ただし、それだけで説明できるほど単純な話でもない。アルサッタは若い頃から、ゼナの一部の豪商の若旦那たちを集め、交易や都市運営を学ぶための勉強会を連綿と築き上げてきた。この集まりはやがて《リューベック会》と呼ばれるようになり、名目上は学びの場でありながら、実質的にはアルサッタを中心とした人的ネットワークとして機能していく。  なお《リューベック会》という名称は、星渡りの民の歴史においてかつて隆盛を誇った商業同盟に由来するものである。遠隔地の都市同士が結束し、交易路と経済的利益を共有することで、王侯や国家すら無視できない影響力を持ったその同盟は、商人による自治と連帯の象徴として語り継がれてきた。ゼナの若き商人たちがこの名を選んだのは、単なる学びの場を超え、都市の未来を左右し得る結束体であろうとする意志の表れであり、同時に商人が力を合わせることで歴史を動かし得るという理想への明確な憧憬でもあった。 無論、商人としての格、実績、財力といった点だけを見れば、彼女を上回る大商人が存在していたのも事実である。しかし投票の結果において、そうした人物たちはアルサッタに及ばなかった。都市の未来を誰に託すのかという問いに対し、より多くの票を集めたのは、彼女が長年にわたって積み重ねてきた信頼と結束だった。 《リューベック会》は、率直に言えば「アルサッタに惚れ込んだ若旦那たちによる同盟」のような組織でもあった。半世紀にわたり、彼らは影に日向に彼女を支え、守り続けてきた。その結束は極めて強固であり、都市の内外における様々な局面で、彼女の背後に常に存在し続けたと言われている。 一説には、アルサッタが生涯にわたって特定の伴侶を持たず、独身を貫いているのは、このリューベック会の存在が影響しているとも囁かれている。ただし、それが事実であるかどうかは定かではない。 いずれにせよ、市長となることは偶然でも担ぎ上げでもなく、アルサッタ自身が明確に望んだ選択であった。都市を動かす立場に立つこと、それ自体が彼女の意志であり、ゼナという都市がその意志を受け入れた結果が、現在の体制なのである。 アルサッタは、聡明かつ鋭利な為政者である。彼女は、巧みな指導能力を持つ者による独裁が、衆愚に委ねられた政治よりも遥かに効率的であることを、理屈としてだけでなく実践によって理解している。ゼナの商人や民衆に対しては、自由都市としての気風と誇りを強く意識させ続けてきたが、それは自然発生的なものではない。民意は常に誘導され、方向付けられ、その結果として都市は極めて効率的に支配され、発展してきたのである。人々が「自分たちで選び、守っている」と信じている秩序こそが、彼女の手によって設計された統治の完成形であった。 バーン王国がゼナに併合を迫った際、アルサッタは抵抗の意志を示した。その姿勢は市民の目にも明らかであり、交渉と牽制を重ねる中で、都市としてできる限りの選択肢を探り続けた。しかしバーンが示した経済封鎖という手段を前に、彼女は最終的に、ほぼ無血での恭順を選び取る。一都市としては巨大な海軍と傭兵戦力を保有するゼナが、なぜ戦わなかったのかという声は、当時も今も小さくない。 だがその選択は、誇りを捨てた結果ではなかった。アルサッタにとってそれは、誇りを抱いて滅ぶよりも、実利を取って生き延びるという、あまりにも商人的な判断に過ぎなかった。彼女は、ゼナが誇ってきた「自由都市の商人としての気概」と誇り高さを美徳として認めている。しかし同時に、商人が実利よりも誇りを優先し、その結果として都市が滅びることを、徹頭徹尾ナンセンスだと考えていた。 アルサッタの選択は、市民の理想を裏切ったものではなく、その理想を存続させるために現実を選び取った決断であった。その冷徹さこそが、彼女を英雄ではなく、為政者たらしめている。 アルサッタは、傭兵組織ファヴの誕生にも多大な助力を与えた人物であり、実質的にはその創始者の1人と数えられている。組織としての体裁、雇用の保証、信用の構築――それらは剣や血だけでは成立しない。交易と契約、資金の流れと都市の利害を理解する者の存在が不可欠であり、その役割を担ったのが彼女であった。 後にファヴがバーン王国と対立関係に陥った際、その衝突が全面的な武力衝突へと発展せず、小競り合いの範囲に留まったことは、ゼナにおいてよく知られた事実である。最終的にファヴは本拠地をゼナから移転することになるが、その過程が比較的穏健に進んだ背景には、「唯一存命する創始者」としてのアルサッタの尽力があったとされている。 彼女は王国の側にも、傭兵の側にも過度に与することなく、双方が決定的な一線を越えぬよう調整を重ねた。結果としてゼナは大規模な流血を免れ、ファヴは組織としての存続を果たす。その静かな決着は、表立って語られることは少ないが、都市と裏社会の均衡を知る者ほど、その重みを理解している。 バーンへの恭順後、アルサッタは末娘エイレンファナを皇太子チェスター・ファーランド公爵に嫁がせる。その結果として、彼女自身はラザード侯爵位を授かり、皇帝の系譜に名を連ねる立場となった。この婚姻は明確な政略であり、ゼナという都市とバーン中枢を結びつけるための、最も確実な楔であった。都市の未来を守るために、彼女は自らの家族を交渉の卓上に置くことを選んだのである。  アルサッタは生涯にわたって特定の夫を持たなかった。彼女に子は5人いるが、そのすべてが養子であり、自身と同じく「優秀な部下の遺児」や「破産した商人の子」たちである。血を繋ぐことよりも、能力と縁、そして責任を重んじるその姿勢は、彼女の生き方そのものを体現している。もっとも、家族の前では為政者としての鋭さを脱ぎ捨て、穏やかな一面を見せるとも伝えられており、その表情を知る者は多くない。 白銀の聖騎士ラナーク・エルフォード伯爵とは、彼とその仲間が冒険者として名を馳せていた頃からの知己である。現在では、ゼナにおける文と武の両輪として、極めて親密な協調関係を築いている。都市の政治と防衛という二つの柱が衝突することなく機能している背景には、両者の信頼関係があると言ってよい。加えて、ラナークの細君が個人的にアルサッタの娘たちと親しい関係を結んでいることもあり、その結びつきは公私の両面にわたって安定していると評されている。 アルサッタ・ラザード侯爵という人物を、善政の体現者と呼ぶ者もいれば、冷徹な独裁者と評する者もいる。そのどちらもが間違いであり、同時に否定しきれない。彼女は理想を語ることを好まず、清廉を装うこともしない。ただ、都市が生き残るために必要な選択を積み重ねてきただけであり、その結果としてゼナは今も北海に君臨する港湾都市であり続けている。 彼女が築いた秩序は、温もりに満ちたものではない。しかし崩れにくく、現実に耐え、血と金と権力が渦巻く世界においてなお機能し続ける。人々が自由都市の誇りを語れるのは、その自由が守られてきたからであり、守られてきた理由を突き詰めれば、そこには常にアルサッタの判断があった。 《久遠の長》という呼び名に込められた揶揄と畏敬は、彼女自身が引き受けてきた時間と責任の重さそのものである。変わらぬ顔で変わり続ける都市を見下ろしながら、彼女は今日もまた、誰にも感謝されない決断を下す。その姿を、人は為政者と呼ぶのか、それとも都市そのものと呼ぶのか――答えは、ゼナが存続している限り、語られ続けるだろう。 ■マスターズ・コメント リューベック会、同世代の「若旦那」と言ってても、市長選挙のときには皆60越えた「重鎮」世代になってるから組織票の威力凄かったんだよ。 ●  貴族1/武人12/斥候4/竜猟兵10/竜哭擁空5 筋力15/敏捷力24/耐久力15/知力14/判断力16/魅力19/PB61 チェスター・ファーランドは、後に初代皇帝となるフレデリック・ファーランドの長男として生まれ、若くしてバーン帝国第2代皇帝の座に就いた人物である。 生まれながらに備えていた潜在魔力量は常軌を逸しており、「桁違い」という評価ですら生温いとされるほどであった。通常であれば、将来の大成が約束された大魔導師として育てられることに何の疑問も差し挟まれない水準であり、その魔力量は魔導師としての才能という尺度において、さらにもう1つ桁が多いとさえ言われた。 しかしチェスターの場合、その特異性は魔力量の多寡に留まらなかった。特定の系統に偏ることなく、あらゆる魔導脈において総じて高い資質を示していたため、将来の君主としては魔導師として一分野を極めるよりも、武をもって立つ存在であるべきだという判断が下される。こうして彼は、魔導師ではなく武人、すなわち騎士の道を歩むこととなったのである。 剣術においても十分に優秀ではあったが、その才が決定的に示されたのは、父フレデリックの狩猟に同行した際であった。その折に触れた弓において、チェスターは誰の目にも明らかな天才的素質を示す。一般的な騎士の修練から見れば異端とも言える選択であったが、フレデリックは迷うことなく「お前は弓をやれ」と言い切り、その一言によって、チェスターの武の主軸は弓術へと定められた。 彼の性格は明るく活動的で、常に率先して動くことを厭わず、人を自然と前へ引き出す力を持つ。冗談を交えることも多く、生まれ持った威厳に和らいだ空気を纏わせるその話術は、身分や立場を問わず人を惹きつけた。眉目秀麗で洗練された立ち居振る舞いは宮廷内に留まらず、国民からも絶大な支持、とりわけ女性からの人気を集める要因となっていた。 だがそれは単なる人気に留まらない。チェスター自身が女性の扱いに慣れており、多くの淑女から恋慕の情を向けられながらも、それが政治的・私的なトラブルへと発展する前に、巧みに芽を摘んで立ち回っていた。父フレデリックが「お前が色を好む性質ではなかったことを神に感謝するぞ」と語ったと伝えられるのは、その点に対する率直な安堵と評価を示すものに他ならない。 チェスターは17歳で、高貴な義務を果たすため遍歴の旅に出た。その旅は9年近くに及び、各地で積み重ねられた戦いと経験の果てに、彼は光の古竜アルスクルシェインを討ち果たすという、常識の外にある大功を成し遂げることになる。そもそも竜とは、成竜であれ若竜であれ、単なる強力な魔獣ではない。その存在は常に周辺の軍事・政治・交易・防衛体制に影響を及ぼし、個体としての強さ以上に、「生きていること自体」が戦略的価値を持つ存在である。 ゆえに、若竜を屠るだけでも「竜殺しの英雄」としてその土地の歴史に名が刻まれる。成竜を討てば地方の均衡は揺らぎ、老竜であれば列強クラスの国家であっても無視できぬ衝撃となり、国史に刻まれる伝説となる。これらはいずれも過大評価ではなく、竜という存在を討った場合に最低限付随する、妥当な実績評価に過ぎない。 それが古竜であったならば、その影響はもはや一地方や一国家の枠に収まらない。人類領域全体における戦略的前提が書き換えられ、その名は国史ではなく、人類史の中で語られることになる。この時点で、チェスターは一国の英雄ではなく、人類の英雄であった。実際、バーンを国家として認めていないヴィーリオン王国ですら、この偉業の持つ意味を否定することはできず、政治的立場を超えて、その偉大さを認める公式な賛辞を送ったと伝えられている。 チェスターは、神業としか言いようのない弓術をもって、この古竜を討ち果たした。その一矢が意味したのは、英雄譚の成立ではなく、戦略的現実そのものの破壊である。この瞬間、彼が皇帝の座に至る資格を疑う声は完全に意味を失い、皇位継承権は武と実績によって、もはや揺るがぬものとして確立された。  極限まで研ぎ澄まされた「技」と、莫大な潜在魔力量に裏打ちされた「力」が重なり合ったとき、チェスターの弓射はもはや1人の武人の所業として収まるものではなくなる。彼が矢を放つたび、空は裂かれ、制空という概念そのものが揺さぶられた。数多の竜を射落としてきたその戦いぶりは、やがて人々に「竜哭擁空」と呼ばれるようになる。それは、竜が恐怖と断末魔の中で哭き、空がその衝撃を抱え込むほかなかった光景を、そのまま言葉にした異名であった。  チェスターの矢は音速の数倍に達し、視認よりも先に命中する。瞬く間に無数の矢が放たれ、空間そのものが攻撃の媒介と化す。一矢は城壁すら貫く威力を備え、いずれも魔力によって極限まで増幅された武技の結晶であった。だがそれらは、いかに高度な技術を積み重ねようとも、技だけでは決して辿り着けない領域である。凄まじい魔力量を内に秘めているからこそ到達し得た、至高の境地としか呼びようのない戦闘力であった。 無論、英雄と称される存在は皆、人並外れた潜在魔力量を備えており、それゆえに超人的な力を発揮する。しかし、その前提を踏まえたうえでも、チェスターは明らかに飛び抜けていた。魔力の行使そのものに特化し、ひたすら魔力量の研鑽を積み上げてきた大魔導師と比較してなお、その保有する魔力量の総量と密度において凌駕していると語られるほどであり、武人でありながら魔力の器そのものが異質であった。 こうして定着した異名が《竜哭擁空》である。だが、皇帝に即位して以降、その呼称はさらに一段階、重さを増すことになる。チェスターは半神ではなく、神に召命された存在でもない。それにもかかわらず、人々は彼を《神弓皇帝》と呼ぶようになった。神でもない者が、神の名を二つ名に含むのは極めて異例であり、本来それは、複数の古竜を討伐し、剛毅神に召命された半神である天秤の守護者、《雷神》アノレスタンのような存在にこそ与えられる称号である。 それでもなお、チェスターはそう呼ばれた。個として神に至ったわけではない。だがその弓は、竜を哭かせ、空を抱え込ませるほどに、世界の側を歪ませた。ゆえに人々は、神ではないことを承知のうえで、彼を《神弓皇帝》と呼んだのである。 無論、古竜討伐は決して単独で成し遂げられたものではない。チェスターの傍らには、いずれも「伝説の英雄」と語られるに足る仲間たちが付き従っていた。だが、その多くは古竜との戦いの中で受けた精霊蝕により、戦後を生き延びることなく消滅している。古竜を討つという行為そのものが、勝利の代償として人の生を削り取る戦いであり、彼らはその最前線に立っていた。 弓兵という、敵と距離を取って戦う立場にあったとはいえ、チェスターが致命的な傷を負うことなく勝利できたのは、ひとえに仲間たちの献身によるものであった。彼らは前に立ち、道を切り開き、精霊蝕がチェスターに及ばぬよう、あらゆる手段を尽くした。そして口を揃えて、あるいは無言のままに、「この戦いの後に訪れる未来こそが、貴方の本当の戦場だろう」と示すかのように、自らの身を削って彼を守り抜いたのである。 チェスター自身は、その事実を痛烈なまでに理解している。自身が生き延び、皇帝として立つことができたのは、仲間たちが未来を彼に託し、自分たちの生をそこに置いていったからに他ならない。その想いを背負っているからこそ、彼の弓は軽くはならず、彼の在り方もまた軽くはならない。英雄として称えられるその背後に、決して忘れられることのない喪失と献身が積み重なっているのである。 チェスターは武人であり、その本質は今も変わらない。だが、攻めを是とした父フレデリックの路線とは異なり、彼は現在、膨れ上がった帝国領土の安定を最優先課題としている。それは彼自身の性格が穏健であるからではなく、帝国が置かれている状況が、そうせざるを得ない段階に至っているからに他ならない。度重なる戦争によって、帝国の外征能力はすでに限界に達していた。今なすべきは、新たな征服ではなく、外征によって得た広大な版図を整え、国力と人心の消耗から立ち直ることである。 遍歴の騎士として戦い続けてきた人生であり、政治の実務経験が乏しいことは、チェスター自身も重々承知している。だが同時に、ファーランド家が親子三代にわたって示してきた絶大なカリスマ性を、彼もまた疑いなく受け継いでいた。とりわけ、配下の扱いに関する勘と才覚は天賦のものであり、その力をもって有能な家臣団をまとめ上げ、彼らに支えられながら皇帝としての研鑽を積んでいこうとしている。 今、帝国に求められているのは、皇帝自らが細部にまで手を伸ばす政治手腕ではない。実力を至上とするバーンという土壌は、卓越した人材を次々と生み出す一方で、功名心と競争意識を過剰なまでに増幅させる。戦功や才覚によって引き上げられた者ほど己の正しさを疑わず、譲らず、衝突を生む――その構造は、初代皇帝フレデリックの代においても、その父の代においても、統治の中枢に立つ者たちが等しく腐心してきた問題であった。 チェスターに求められているのは、そうした有能でありながら危うさを孕む家臣や諸侯たちを排することでも、力で抑え込むことでもない。彼らを破綻させることなく束ね、帝国という巨大な枠組みの中で機能させ続ける力である。その点において、彼の武功は決定的な意味を持つ。少なくとも求心力に関して、これほど揺るぎない拠り所は存在しない。 極論すれば、「竜を殺せる存在が一番正しい」。それがフロウ社会の根底に横たわる、疑いようのない意識である。チェスターはその基準を、誰よりも明確な形で満たしてきた。だからこそ、功名心に突き動かされがちな者たちも、彼の前では己の主張を呑み込み、最終的には同じ旗の下に立たざるを得ない。彼の統治は、理念や理屈の積み重ねによってではなく、武と実績によって成立しているのである。 皇妃エイレンファナは、ゼナ市長アルサッタ・ラザードの娘である。両者の結婚は、明確な政治的意図に基づくものであり、私的な感情を前提としたものではなかった。チェスター自身もまた、自分が恋愛を自由に選べる立場ではないことを最初から理解しており、相手がどのような人物であれ、敬意と配慮をもって接するべき存在だと受け止めていた。 だが結果として、エイレンファナは彼にとって強く心を惹かれる相手であった。それは、与えられた役割としての立ち居振る舞いや完成された姿によるものではない。言葉の端々に滲む躊躇や、感情を抑え込む癖、その奥に隠された本来の在り方を含めて、彼女という個人そのものに惹かれたのである。政略によって結ばれた関係でありながら、チェスターは最初から、役割ではなく1人の人間として彼女を見ており、個人としても彼女を愛している。 エイレンファナは、「皇帝の妻」として在ることを前提に、言動や感情の示し方までも役割に合わせて整えられ、矯正される中で育ってきた人物であった。正しさとは常に「ふさわしいかどうか」で測られ、自然な反応は抑えるべきものとして扱われてきたのである。  そのため、チェスターが「気を許しても問題ない」と認識した相手に向ける態度は、彼女にとって完全に想定外であった。形式に寄り添うことなく距離を詰め、気づけば感情の奥に触れてくるその在り方は、意図が読めず、戸惑いと警戒を呼び起こした。エイレンファナは当初、それを好意として受け取ることができず、むしろ、庶民の娘を弄ぶ意地の悪さだと感じることすらあった。 だが時を重ねるうちに、彼女は次第に違和感を覚えるようになる。チェスターの言動には、駆け引きめいた匂いも、優位に立とうとする気配もなかった。引き出されているという感覚はなく、自然と応じてしまう。そのたびに尊厳が損なわれた感触は残らず、むしろ、役割の外にいる自分を前提として扱われているという事実だけが積み重なっていった。 それは技巧を誇示するものでも、狙いを悟らせるものでもない。ただ、彼女という個人に向き合っているからこそ生じる距離感であり、振る舞いであった。エイレンファナはやがて、それが嘲弄でも戯れでもなく、チェスターが自分を気に入り、好んで関わろうとしているからこそ生まれている態度なのだと理解するに至る。 現在、2人の関係は極めて良好である。政略によって結ばれた夫婦でありながら、互いを一個の人格として尊重し、信頼と親しみの上に成り立つ関係を築いている。  皇弟ミラード・ファーランドとの関係も良好であり、チェスターは彼を、高貴な義務を果たして凱旋した暁には、自らと並んで帝国の将来を担う存在になる大器だと信頼している。その評価は兄としての情に偏ったものではなく、周囲から見ても妥当なものであり、この認識に異論を挟む者がいるとすれば、それは人物評よりも穿った見方を優先する者であろう。 チェスター・ファーランドは、戦争を望む男ではない。剣や弓を手に取ることに躊躇はなくとも、それを振るう理由を、彼は常に選び続けてきた。竜を屠ったのも、帝国の頂に立ったのも、求めた末の栄達ではなく、そうせざるを得ない局面において、ただ最善を取り続けた結果に過ぎない。 だが彼に託された帝国は、すでに穏やかさとは程遠い場所にあった。度重なる外征の果てに膨れ上がり、傷を抱え、なお次の衝突を孕んだ、極めて厄介な状態の国である。チェスターはそれを理解したうえで、戦いたいとも、逃げたいとも思わず、そのすべてを当然のように引き受けた。 神ではない。半神でもない。 それでも《神弓皇帝》と呼ばれるのは、彼が力を誇示したからではない。戦わずに済む未来を望みながら、戦わなければならない現実から目を逸らさなかったからだ。 かつて空を裂いた矢は、いまも彼の手の中にある。 それは振るわれるためではなく、振るわずに済む時代を迎えるまで、置かれ続けるための弓である。 チェスター・ファーランド――望まずして、最も重い時代を任された皇帝の名である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■冬コミ新刊(火曜日 南a09ab) ●機動戦士Gundam GQuuuuuuX軍事読本02 いつものやつだ! 「そうはならんやろ!」「なっとるやろがい!!」なやつだ! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

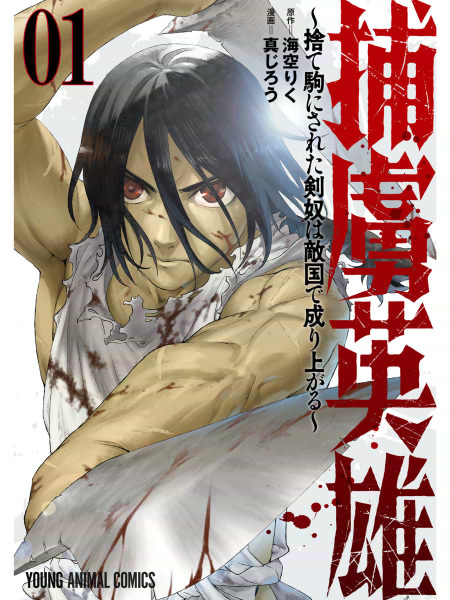

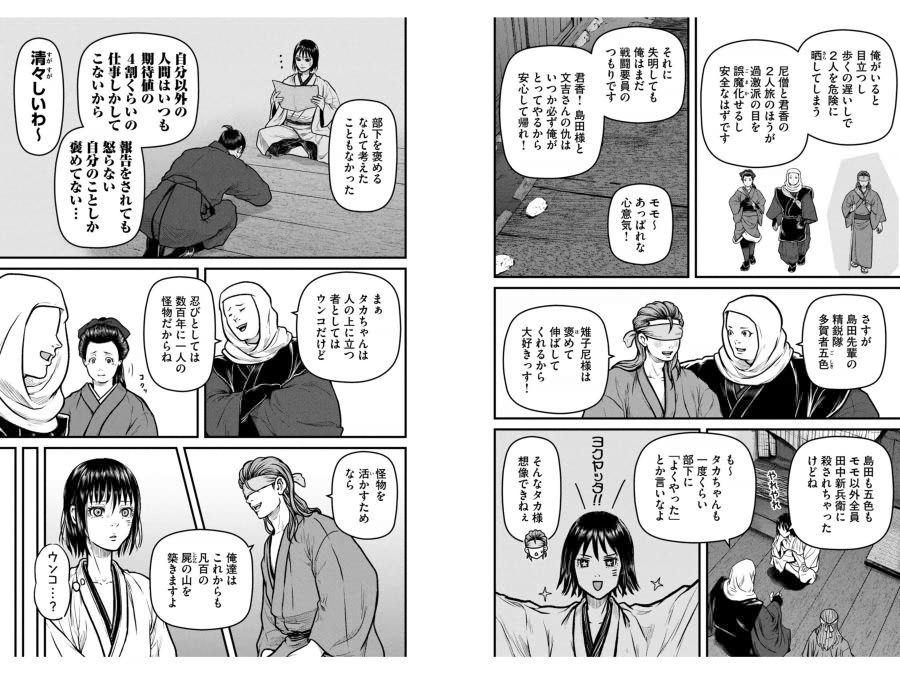

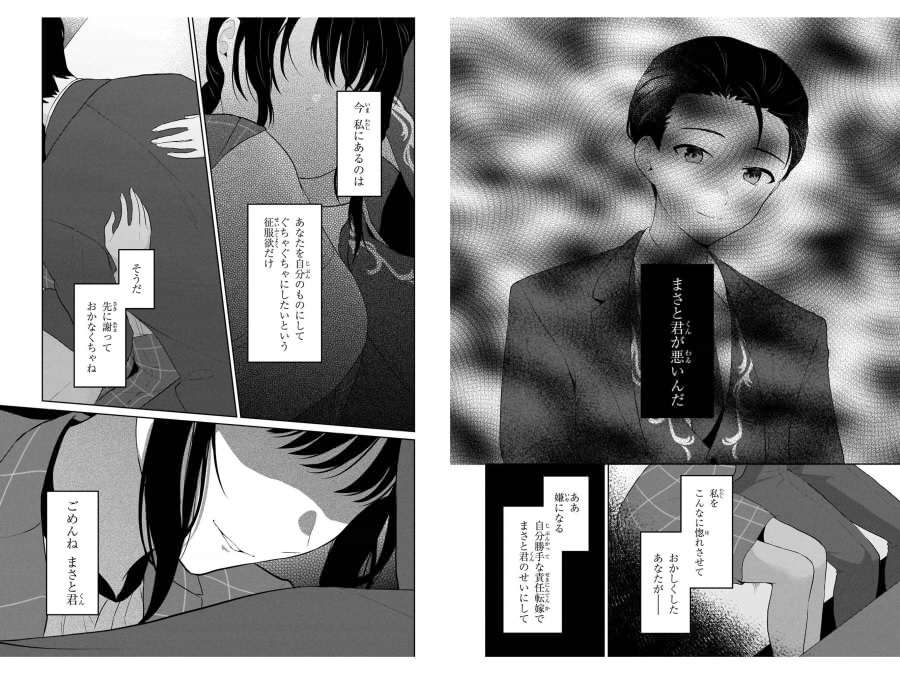

■捕虜英雄 #01 拍手で教えてもらったやつー。 内容がサブタイトルで説明されてて楽だな!!  つまり魔法王国カストゥール!!! 繁殖させずに絶滅を企図してるとしたら、その先細りするばかりの労働力に頼った政策はどうなるんだ(笑)  1日中肉体労働していると考えたらこれでも「徐々に痩せ衰えて最終的には死ぬ」ラインの食事ではあるんだが、それでも元の環境が酷過ぎるってのと、確かに「捕虜への待遇」としてはかなり立派である。 第2次世界大戦の「ネタ話」として、イタリア軍の捕虜になったイギリス軍の士官が、食事の豪華さに驚いたんだけど、「昨日は間違って兵士用の食事を出してしまってすまん。明日からはちゃんと士官用の出すから、捕虜虐待されたなんて後で言わないでくれない?」って言われたなんてのがあるな(笑)  立派なお姫様だなぁ。戦いの規模が大きくなって、物理的にそんなことするの不可能なことになったらどうなるのかなぁ。 ……なんて考えてますんよ! そんなそんな!!! いやマジで好感度高いと思ってますから!!!! そうなったらそうなったってだけの話で、そういった姿勢を持っていたことはとても素敵だと思ってますよ!!!  拙者、この手の高慢そうな高貴キャラが後々生涯の友となる展開大好き流の目録。いざ尋常に勝負!!!  そーゆーところだぞ!!! なお、別に一騎打ちで負けてズタボロになっているのではなく、後のシーンで起きた別のトラブルです。 てか血液型の認識がちゃんとある異世界ファンタジーなのな。こーゆーの、勝手に「理由」を深読みしがちで困る。 ネーミングが完全に地球由来なのもあって、異世転してきた奴らが知識や文化をある程度伝播せた世界なのか、とか考えちまう。 そーゆーの一切関係ない作品が大半なのは百も承知なんだけどね!!!!(笑) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ふつうの軽音部 完全にラブコメ路線に進入して行っちまってるよ! はい! 解散! もう読むの辞め!! チキショーメ!!! そりゃバンドやるようなやつらは色恋しますわな! ぼかぁ色恋よりイロコイの方が好きですよ! ヘリボーン開始!!! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

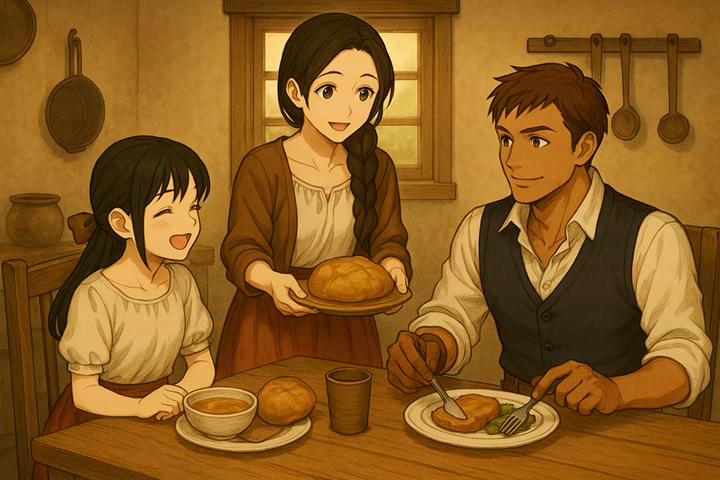

| ■列強超大国、最後の一角 ●北界連邦ホウルティーア  ホウルティーア連邦は、ヴィーリオン王国やバーン帝国と海を挟んで向き合う北方大陸の果てに築かれた、極寒の大地と過酷な環境を生き抜くために複数の氏族が寄り集まった連合国家である。開拓を主導したのはロシア系や北欧系の星渡りの民であり、彼らが選んだ土地は、地球の祖国と類似する環境を持つ、即ち大陸でも最も厳しく痩せた未開の地だった。 畢竟、この厳境を前にして力を合わせなければ生存できない状況にあったことは確かであり、その現実を受け止め、ばらばらの氏族が共存できる枠組みとして「緩やかな連合体=連邦」という形を具体化し、国として成立させたのが、真機ルパティ・クォーヴの操士として知られるフリストフォル・イズゥムルートである。彼はこの地を故郷としたばかりでなく、散在する氏族の利害を調停し、ひとつの連邦国家としてまとまりを与えた、その政治的・歴史的な功績によって現在も広く敬意を払われている。 だが、こうして成立した国家であっても、人口の大半を占めるのは現地人民族である。列強の中でも星渡り比率が最も低い理由は単純で、過酷な地ゆえ大規模な移住が継続しなかったからだ。膨大な氏族が寄り集まり、互いに協力を強いられる環境が、現在の連邦体制を自然と形づくったのである。 国土は広いが痩せており、生産力は全体的に低い。この弱点を補うように海軍力が異様に発達した。とはいえ彼らが持つのは大型の交易船ではなく、軽量なガレー船が中心で、用途は専ら上陸戦や略奪――つまり「遠征」である。ヒノワのように大資本が巨大商船団を持つ文化はなく、交易はほぼ個人レベルの商人によって行われる。その往来は常に危険と隣り合わせだが、彼らはそれを当然のものとして受け入れている。 統制力の低さゆえ、軍船の数に対して国家としての侵攻力は低く、烏合の衆と評されることも多い。しかし、個々の戦士の力は極めて高く、脅威の度合いは決して低くない。主要な輸出品は動物や魔物から得られる軽量で高価な素材類で、重く輸送効率の悪い鉱石は国内で使われることが多い。また、ホウルティーア産の強烈な酒はキゲインを中心に人気が高い。 彼らは大陸各国から「蛮族国家」と恐れられているが、一方で商取引は頻繁に行われ、敵対と交易が同じ日に成立することすら珍しくない。ただし商売の手腕はヒノワほど洗練されておらず、数字や合理を重視するよりも義理・メンツ・感情を優先する。その結果、しばしば大雑把な取引になるが、時に金銭よりも信頼を重んじ、疫病の村へ迷わず薬を届けた商人の逸話のように、深い人間的な絆を生むこともある。 宗教観はその生存戦略と密接に結びつく。主神は剛毅神であり、彼らの生活や価値観の核心である「生き残るために戦う」「困難に立ち向かう」思想が根付いている。強き者は雷光神に、沿岸の戦士階級は砕波神に、非戦士階級は選命神や氷雪神に、魔導師は極光神にそれぞれ信仰を寄せる。いずれもホウルティーアという土地柄と完全に噛み合った神々であり、この国の宗教体系はまさに“環境適応の産物”である。 社会全体を一言で表すならば「適者生存」であり、それは大陸側が抱く“命の軽視”という印象とは根本的に異なる。ホウルティーア人にとって命は極めて貴重な資源であり、その“使い所”を誤ることをこそ忌避する。無駄に捨てることを良しとせず、しかし必要とあれば躊躇なく差し出す。単純に、この地では“必要となる状況”が多すぎるだけなのだ。 また、ホウルティーアは列強で唯一奴隷制度を存続させており、捕虜や大陸に跋扈する闇商人を通じてホウルティーアに"入荷"した商品を購入することが一般化している。亜人を奴隷とすることすら散見され、これがまた大陸社会との価値観の断絶を深めている。 ホウルティーアの魔導文明は、列強諸国の中でも特異な発展を遂げている。最も顕著なのは、魔導艦や呪甲装兵に代表されるような大型魔導具の開発力が、大陸の文明圏に比べて著しく遅れている点である。これは、過酷な自然環境と絶え間ない竜勢力との戦いという現実が、そもそも巨大で精密な魔導機構を安定して稼働させる余裕を彼らに与えなかったことが大きい。常に移動し、常に戦い、常に奪い、常に死と隣り合わせである彼らの暮らしにおいて、大型魔導具は輸送・維持コストと整備環境の確保という点で著しく不向きだったのである。 しかし、魔導技術が未熟というわけではまったくない。むしろホウルティーアの魔導は、文明的な洗練とは別ベクトルの、異様なほどの実戦特化と現場適応性を誇る。魔導師たちは極光神の加護を頼みに、緻密な理論よりも直観と経験を重視し、実験と実戦の区別すら曖昧な環境で魔導を鍛え続けてきた。氷雪神や極光神を信仰する者が多いのも、厳しい自然と戦う中で磨かれた“野生の魔導感覚”を求めた結果である。 このため彼らの魔導は、体系化された魔法学から見ると未開で粗野にすら映るが、現場では驚異的な効果を発揮する。山中でのゲリラ戦、吹雪の中の遭遇戦、竜の影に潜む魔獣との突発的な乱戦――こうした予測不能な状況において、ホウルティーアの魔導師たちは、理論派の大陸魔導師では到底真似できない即応力を示す。 魔獣素材を用いた呪具や薬液など、野蛮とされる領域でも独自の発展が進んでいる。大陸では趣味や治療薬の領域に留まる魔獣素材の活用が、ホウルティーアでは生活必需品であり軍需であり、死活問題である。ゆえに魔獣を倒し、その臓腑を混ぜ、氷雪で冷やし、必要なら祈祷で封じるといった、まさに“戦の現場で生まれた魔導技術”が脈々と受け継がれている。 こうした背景から、ホウルティーア軍は「戦う人数が少なくなるほど強い」と称される。これは単なる武勇の評価ではなく、魔導戦の性質をも含んだ総合的な評である。統制された隊列戦よりも、個々の魔導師や戦士が瞬時に判断し、状況に応じて魔導と武技を融合させながら戦える環境こそが、彼らの真骨頂なのだ。小規模戦闘ほどその適応力が露骨に発揮され、統制重視の大陸軍では到底対応できない連携と突破力を生み出す。 ただし、この魔導運用の長所はそのまま弱点でもある。単独や少人数では無類の強さを誇るが、大軍団同士の会戦においては、個々の判断力に依存しすぎるがゆえに指揮が散逸しやすく、統制の取れた魔導戦には不向きである。数では圧倒しても、洗練された軍略に崩されるという逆転現象が起こりうるのは、そのためだ。ホウルティーア自身もそれを理解しており、だからこそ彼らは大規模な侵攻よりも局地的襲撃、ゲリラ戦、略奪といった機動戦に重きを置く。 つまりホウルティーアの魔導とは、文明の優劣ではなく環境が生み出した“生存のための魔導”であり、戦士の武技と溶け合い、雪風のように荒々しく、そしてしぶとい。魔導艦の代わりに、吹雪の中で一騎当千となる魔導師がいる。呪甲装兵の代わりに、竜の影で生き延びる術を知る戦士がいる。彼らにとって魔導とは豪奢な文明の象徴ではなく、極寒の死地で火を灯すための、最も原始的で最も実戦的な武器なのだ。 こうして形成されたホウルティーア連邦は、極寒の大地に根を張り、苛烈な生存戦争を戦い抜いてきた民たちの力と、それぞれの氏族が持ち寄った価値観と矜持によって支えられている。“文明を持つ蛮族”という評価は、彼らの生活様式と倫理観の生々しさをありのままに表しているが、それは同時に、彼らがこの世界で最も“適応し、生き延びることを知っている民族”であるという証でもある。 ●ホウルティーア連邦の貴族階級 ホウルティーア連邦の支配階級序列 1:始祖12族 宝石 王族級 2:征獣家 肉食動物 公爵級 3:威栄家 形容 侯爵級 4:界現家 自然現象 伯爵級 5:侍獣家 草食動物 子爵級 6:万生家 植物 男爵級 7:数忠家 数字 騎士級 ■始祖12族 過酷極まりない環境の中、殆どフロウの住まない地と化していた北方大陸に渡り、その最初の基盤を築き上げたロシア系星渡の民の有力者から7名、沿岸部に辛うじて存在したフロウの集落から1名、協力的だったキゲインとティスリの中でもフロウと交わる都市化を選んだ現地の氏族の長達がそれぞれ2名ずつの計12名の子孫を指す。 彼らはこの広大未踏の大地における結束を誓い、その象徴としてお互いが宝石の名を冠する称号を名乗ることとした。どの宝石を名乗るかはくじ引きによって決められた為、宝石の価値・希少性と序列は関係無く、同格である。無論、700年が経過した現在に於いては、12族間での国力差は厳然と存在しているものの。 ■征獣家 便宜上ヴィーリオン貴族の爵位と対応させると公爵級だが、その支配領域は「公領」というより「公国」である。 始祖12族を直接補佐した有力幹部達の子孫や、12族の分家。各地の大都市を支配する超有力者。12族を凌ぐ権勢を誇る者も存在し、中には政略結婚どころか武力を用いて12族を摂り込み、成り代わった者すらいる。それゆえに12族の名は残っているものの、血脈的には関係無い場合もある。 ■威栄家 侯爵に匹敵する家格。 広大な土地に広く薄い支配力を展開している為、このクラスの勢力範囲ですらヴィーリオンの天領よりも広いことがある。無論、生産力は雲泥の差ではあるが。 古竜を屠ったことで絶大な富と名声を手に入れ、その支配圏を自らの支配地域として引き継ぐことで、平民からこの地位に達した英雄伝説も存在する。 逆にこのクラスの場合、ヴィーリオンやバーンでは近年殆ど見られなくなった「魔物との勢力争いに破れて滅ぶ」ことも割とある。 小勢力が吸収合併を繰り返してこのクラスに到達することもあり、ともすればバーン帝国よりも実力主義かもしれないが、安定維持に求められる労力も半端ではない。 ■界現家 諸侯とされる下限となる家格。 広い領域を治める者もいれば、規模の大きい都市だけを所有し、実質都市国家の支配者な者もいる。前者は狩猟や農業を糧とし、後者は交通の要衝や鉱山等の資源を保有しているのが主たるケース。 このクラスは引っ切り無しに近隣勢力と小競り合いを繰り返しており、カジュアルに入れ替わったり滅んだりする。 なお、家名が唯一無二で、他家と被らないのはこの家格までである。基本的には、継承ではなく簒奪をもって家格に相応しい力を得た場合は勝手に名乗ることになるのだが、その地域で最も力を持つ12族にお伺いを立てるのが通例。マジで勝手に名乗って被ったら最大限の侮辱行為となり、様々な形で支配階級的懲罰を加えられることとなる。 でも後継者争いとかで敢えてお互い同じ家名を名乗って戦ったりすることもある。 なんにせよヴィーリオンのように厳密に家名を管理してて死ぬほど面倒なことになってるのと比べたらだいぶカジュアル。 ■侍獣家 中間管理ポジション。 ヴィーリオンやバーンの貴族と違い、魔物相手の戦闘が極端に多いこの土地では、戦場で武勲を挙げてこの地位を得て、戦場で死亡するケースはかなり多い。人間同士の戦いですら「戦ってトップを殺せば土地も総取り」というスタンスでぶつかることが珍しくない為、蛮族怖い。 家名は主が勝手に与えていいので、他と被りまくる。余計な火種になると困る場合は、近隣に被りがいないか配慮したりもする。被せて敢えて喧嘩売ることもある。 ■万生家 やはり最前線で入れ替わりの激しいポジション。 侍獣家もこっちも世襲は認められているので、子供はたくさん作っておきたい。 ぶっちゃけ武勇に優れてさえいればなれてしまうので、読み書きがおぼつかない者も珍しくない。ワイルドだろぅ? ■数忠家 家名とは名ばかりの、番号管理される切ない最下級の貴族。 大将首とは言わず、隊長首を挙げるだけでもOKで、ヴィーリオンやバーンと比べて遥かに簡単になることが出来るのだが、遥かに簡単に死ぬ。 とっととランクアップしないと毎回ノルマンディー上陸作戦で最初に上陸する人をやらされるので大変である。 大半が蛮族なので読み書きナニソレオイシイノ? ●剛毅神  諦めたらそこで人生終了を地で行く、不撓不屈と突破の象徴たる武神。あらゆる困難に立ち向かい、苦難を乗り越えることこそが己の存在意義と信じている。 ホウルティーアにおいては主神の座を占め、極寒の荒野や飢えと渇き、絶え間なき抗争といった過酷な環境下で生きる者たちの拠り所である。そこでは、剛毅神への信仰は生存の為の本能的な選択であり、老若男女を問わず広く根付いている。 彼の教義は「手強い敵にもひとまず当たれ、傍から見てみな漢だぜ」を旨とし、結果ではなく姿勢を問う。死地においてなお戦い、そこから生還してこそ栄光であるとされる。よって剛毅神の信徒たちは「生き残ること」への執念が尋常ではなく、瀕死の重傷を負ってなお立ち上がる者も少なくない。 ただしその信仰は冷たいとも評される。剛毅神は積極的な他者救済を推奨しない。他人を助けることがあっても、それは助けられた者が己の力で立ち上がれるように導くことが信条であり、安易な救済はむしろ鍛錬の機会を奪う行為として忌避される。 「力こそ正義」という解釈をする信者も少なくなく、大陸各地の傭兵、山賊、蛮族などにも剛毅神の名を信奉する者は多い。狂信的な勝利信仰ではないが、己の力を疑わず、ひたすらに前進するという姿勢が多くの戦士たちを魅了するのだ。まぁ深く考えてないバカが大半を占めるけれど。 彼の軍勢は恐れを知らぬ突撃部隊として知られ、敵将の名を叫んで真正面から挑みかかるその戦いぶりは、味方にとっては誇り、敵にとっては絶望である。被害率の高さも指摘されるが、敵の戦意を喪失させるには十分すぎるほどの破壊力とインパクトを持つ。 剛毅神の教義において、「逃げる」という選択肢は存在しない。退くときは味方を守る為であり、決して恐怖や挫折による撤退ではないとされる。逆に言えば、戦うべきでない相手に挑むことも選択肢に入るため、信徒が無謀に死ぬことも多々ある。しかし、それもまた信仰の純粋な在り方として尊重される。 属性:混沌にして中立 領域:勇気、苦難、持久力、力 信者:''ホウルティーアの民''、''傭兵''、''山賊''、''反骨精神を持つ者''、''己を鍛えたい者'' 神格武器:アックス 信者人口:★★★☆☆ / ホウルティーア:★★★★★ 信仰権威:★★☆☆☆ / ホウルティーア:★★★★★ ●  初撃必殺を旨とする保身無き零距離斬撃の使い手。 「渾身の力を込めて放たれる初撃で敵を屠る」というシンプルにして理想的な戦闘スタイルゆえに、世界各地で似て非なる戦闘術が存在するが、特にヒノワの剣術を祖として対人から対全へ発展させたのが魁滅刃の技とされる。 一の太刀で敵を仕留めることが最優先で、その技は防御の隙も大きい。しかしながら、魁滅刃の初撃を受けてなお致命となる反撃を放てるものなどそうおらず、畳み掛けるための連続斬撃の技も存在する為、最終的に立っているのがどちらかは明白なのだ。 その前のめりで命知らずな闘争理念はホウルティーア人の魂にも強く共鳴したのか、使い手の数は本場ヒノワの次に多く、剛毅神の教えと融合した「ホウルティーア・サムライ」と呼ばれる極めて危険な一派を生み出す結果となっている。 ■ゲームデータ解説 いわゆる幻想示現流。 足を止めての全力攻撃合戦に於いて最大の力を発揮するタフすぎてソンはない戦士。いきのこったヤツのかちだ。 でも抜刀突撃も好きなんで、移動攻撃の強化要素もある。戦線構築能力もある。つまり割と器用。 あと防御を考えてないと言いつつも、一刀無影と同じく重戦士運用が何の問題も無く可能。 ■必要条件 基本攻撃ボーナス:+7 技能:〈威圧〉6ランク、〈真意看破〉4ランク 特技:《強打》《武器熟練:打刀または太刀》《踏みこみ打撃》《威圧打撃》 クラス基本データ ヒットダイス: D10 基本攻撃ボーナス: 良好 セーヴ: 頑健 クラス技能:〈威圧〉〈視認〉〈真意看破〉〈跳躍〉 技能ポイント: 4+ クラスの特徴

一の太刀を疑わず(変則):[フリー][動作][音声]不動の構え状態での攻撃宣言時に使用可能。《武器熟練》を持つ武器による攻撃が命中した場合に、追加ダメージを得る。急所攻撃と違い、アンデッドや人造等の急所を持たないクリーチャーにも効果を発揮する。また、クリティカルヒットした場合にはダメージにも倍率が加わる(但しクリティカルヒットが発生しない対象にも発生するようになるわけではない)。この技を使用してから次の手番までの間、[立ちすくみ]状態になる。 猿叫(変則):[誘発][音声]君が敵に一の太刀を疑わずによるダメージを与えた場合、対象は意志セーヴ(難易度10+クラス・レベル + 【筋力】ボーナス)に成功しなければ、次のターンの攻撃ロールに-2のペナルティを受ける。 猛進撃(変則):[誘発][動作][音声]10フィート以上移動して攻撃した場合、ダメージロールに+2D6を得る。ただし、この攻撃は機会攻撃を誘発する。 気迫制圧(変則):[誘発] [音声]君が敵に一の太刀を疑わずによるダメージを与えた場合、次のターンの間5フィート以内の敵すべては意志セーヴ(難易度10+クラス・レベル+【筋力】ボーナス)に成功しない限り、移動速度が半減する。 血戦の構え(変則):[フリー][動作]ターン開始時に武器を構えた状態でいる場合に発動可能。即座に追加の5フィート・ステップを行う。全力攻撃を行わずに1回の攻撃を行う場合、この攻撃のダメージは1.5倍となる。 気迫撃(変則):[誘発][動作][音声]クリティカルヒットを成功させた場合、次のターンのダメージロールに+2D6を得る。また、命中した敵は意志セーヴ(難易度10+クラス・レベル + 【筋力】修正値)に成功しない限り、次のターンは防御専念しかできない。 雲耀(変則):[フリー][動作][音声] 不動の構え状態で《武器熟練》を持つ武器による攻撃宣言時に使用可能。その攻撃が命中した場合、自動的にクリティカルヒットとなる。この攻撃のダメージはいかなる武器を用いようとも倍率は2倍固定。 ●  闘士7/魁滅刃7 筋力17/敏捷力12/耐久力15/知力11/判断力11/魅力13/PB24 ホウルティーア南岸の港湾都市シルマーニエフに根を張る剣豪のサムライ・マーステル。 マーステルとは必ずしも武芸の最高位を意味するものではなく、道場主やそれに匹敵する達人を指す尊称。 ヴァーシリーはかつて侍獣家に列せられた家の出である。しかしその家は久しく没落しており、今や所領を持たぬ虚冠の身に過ぎない。もっとも、ホウルティーアにおいてはこのような“名だけ残る元貴族”は珍しくなく、彼もまた剣一本で生きる道を選び、幾度もの修羅場を乗り越えて後、道場を開いた。 彼の道場は単なる稽古場ではなく、私兵集団に等しい性格を持つ。門下生を率いて領主の遠征に従軍し、傭兵として戦場に立つ。さらに領主の子弟をはじめとする貴族の若者も通っており、剣術指南役としてシルマーニエフ領の武を支える存在だ。社会的には数忠家程度の扱いに留まるが、戦場での実力と道場の影響力はそれ以上と評される。 領主から所領を与えられる提案も幾度となくあったが、彼はことごとく断っている。土地を治めることより、戦いに身を置く日々のほうが性に合うからだ。ヴァーシリーは豪快で人当たりの良い兄貴分として門下生に慕われる一方、戦場に立てば戦闘狂と呼ばれるほどに剣を振るい、誰よりも前線に立つ。  ただし、彼の戦への姿勢には一線がある。剛毅神の教えにも沿い、戦いに勝つために必要な略奪は容認しても、無意味な虐殺は「武を貶める行為」として退けている。基本的には雇い主や領主の命に従うが、虐殺を命じられればと毅然と拒む。その際には「それは本当に必要なのですか」と凄みを利かせ、時に雇い主を黙らせることすらある。命令への反抗は決して軽い行為ではないが、彼にとって武の誇りを損なうことの方がはるかに重いのだ。 彼自身は聖人君子ではなく、門下生に品行方正を説くわけでもない。略奪や暴走を全面的に否定はしないが、それを道場の方針とすることもない。ヴァーシリーはあくまで「戦士としての誇り」を第一に据えており、それが彼を単なる豪傑ではなく、尊敬を集める剣客たらしめている。  その剛剣はかつて若竜の首を一刀のもとに斬り落とした逸話からМужик, разрубающий драконовの異名を得た。門下生にとっては豪快な兄であり、戦場では頼もしい将であり、敵にとっては竜をも斬り伏せる恐るべき剣鬼である。 ●  武人7/魁滅刃4 筋力16/敏捷力10/耐久力17/知力10/判断力13/魅力11/PB28 キゲインのホウルティーア・サムライにして、ヴァーシリー・ザイツェフの道場で師範代を務める人物。 彼女はキゲインらしくストイックな努力家であり、剣の道を極めようとする求道者でもある。実家は代々続く鍛冶屋で、研ぎに持ち込まれた一振りの刀に魅入られたことから戦士を志した。ホウルティーア文化では娘であっても「戦士になりたい」と言えば嫌がられることはなく、さらにキゲイン独自の価値観として「子供がなるなら戦士か鍛冶屋かお菓子屋か」とされている。彼女が剣士の道を歩むことになったのも、ごく自然な成り行きだった。 親の知己が所属する戦士団を紹介され、そこで彼女はヴァーシリーと出会う。以後、長く肩を並べて戦う戦友となり、彼の道場が旗揚げされる際にも最初期からのメンバーとして参加した。  熱く感情に身を任せることの多いヴァーシリーに対し、アーマニャンニャは冷静沈着で、常に的確に「仕留める」ことを重んじるタイプである。戦闘においては武器を無駄に痛めるような力任せの一撃を嫌い、洗練された技によって結果を導き出すことを旨とした。  特にキゲイン特有の小柄な体格を活かし、敵の足元を狙う低い位置からの足薙ぎは必殺の得意技とされる。小さな体躯ながらも鋭く確実に相手を切り裂く疾風のごとき戦いぶりはやがて「Храбрый крошечный серпик」の異名を呼ばれるに至った。  道場においては、三児の母としての生活経験から、若い門下生たちの世話役を自然と引き受けることも多く、その面倒見の良さから「道場のおかん」として慕われている。戦術家ではないものの、副将としての信頼は厚く、現場において指揮官を支える安定感ある立ち位置を占めている。 また、信仰に関しては剛毅神ではなく練磨神に帰依しており、反復と修練こそが真価を生み出すという思想を体現する存在である。鍛冶の家に生まれながらも、剣の道を選び、努力を惜しまず己を磨き続けるその姿は、まさに練磨神信者らしい生き方そのものである。  アグラフィーナとは仲良し。 社会的地位としては平民のアーマニャンニャの方が下なのだが、ガチで強い姉弟子として強くリスペクトしてくれている為、道場の外でも常に妹分として振る舞おうとする。お互い真面目な性格なので双方が敬語で会話し、お堅い雰囲気が拭いきれないが、当事者たちはそんなことない模様。休日を一緒に過ごしたりすることもある。 ●キゲイン  キゲインはフローラントにおける「ドワーフ」に相当する存在であり、山岳や地下に拠点を構える民である。彼らの国土は岩と鉄に満ち、鉱山の採掘や金属精錬を基盤とし、閉ざされた世界の中で独自の生活文化を築いてきた。屋内での食肉生産や菌糸類の栽培など、限られた空間を最大限に活かす一次産業にも長けており、かつては地下農業が盛んであったが、交易の発展とともに製造業で得た財貨によって食料を輸入する方が効率的となり、いまでは伝統技術として細々と続いているのみである。 鍛冶と工芸の分野におけるキゲインの技術力は、世界随一と称される。彼らの手による武具や装飾品は、単なる実用品ではなく芸術の域に達しており、王侯貴族から戦士まであらゆる階層に需要がある。物理魔導の体系そのものではフロウに及ばないが、魔導鍛冶の分野に限っては平均して上回るとされる。火と金属に魅せられた職人たちはしばしばフロウの都市に進出し、物理魔導師たちと共同研究を行う姿も珍しくない。彼らにとって技術の研鑽は信仰にも似た行為であり、「より良いものを作る」ことそのものが誇りである。 また、キゲインは酒と甘味をこよなく愛する。彼らの酒造技術は非常に高く、特に「石山蜜酒」と呼ばれる濃厚な蜂蜜酒は貴族たちの宴を飾る高級品として知られている。糖や穀物の原料はほとんど輸入に頼っているものの、発酵と蒸留の知識は地下社会に深く根を下ろし、嗜好品の文化として確立されている。閉ざされた環境ゆえの退屈を慰める楽しみとして、菓子や酒は彼らの心を豊かにするものであった。 彼らの成人は20歳前後であり、寿命はおよそ160年。成長の速度はフロウより遅く、老化も穏やかで、長い中年期を経てから急速に老いる。ただし、この肉体的な成熟過程は男女で大きく異なる。男性は堅牢で重厚な体格を誇り、筋肉と骨の密度が異常なほど高い。一方、女性は外見上、フロウの12歳前後に見える年齢で肉体的成長が止まる。この外見のまま数十年、あるいは100年を生きるため、他種族からの認識に大きな齟齬を生んだ。 星渡りの民が最初にこの事実を知った時、「ドワーフの女には髭がある」という伝承とのあまりの落差に衝撃を受けたことは有名である。だが、驚いたのは彼らだけではなかった。かつて都市国家という閉鎖社会の中で暮らし、異種族との交流をほとんど持たなかった原住のフロウたちもまた、初めて彼女らを目にした時、その外見と成熟の不一致に強い違和感を覚えた。中には「子供を戦場に立たせている」と非難する者すらいたほどである。 この認識の食い違いは、やがて深刻な誤解へと発展する。フロウの中にはキゲインの社会構造を理解せぬまま、「キゲインの男はみな小児性愛者だ」と嘲る者が現れ、それを侮辱と受け取ったキゲイン側が激昂したことで、短期間ながらも本格的な衝突――後に「侮辱戦争」と記録される騒乱――が勃発したのである。この事件は、単なる誤解が文化的侮辱に転じた末に流血に至った最初の例として知られ、のちに両種族の外交関係に深い影を落とした。 しかし、他の長命種たちにとっては「外見の若さ」と「成熟」は本来両立するものであり、むしろそれが自然な生理現象であった。ティスリをはじめとする長命の民では、200年を超えてなお若々しい母親が子を抱くことも珍しくなく、「若く見える親」という概念そのものに違和感がない。彼らから見れば、「外見の若さ=未熟」というフロウ的先入観こそ異様であり、理解に苦しむ偏見であった。フロウは他種族との接触が浅く、自らを基準に世界を測っていたため、その価値観がいかに狭いかを知らなかったのである。こうして、フロウ側の無意識の傲慢が他種族の怒りを買い、文化的衝突の火種となったのだ。 とはいえ、この痛ましい出来事こそが、両者にとって相互理解への第一歩でもあった。戦後、両種族の学者や聖職者たちの間で「外見年齢と精神的成熟の乖離は種の構造的特性である」と公的に認識され、やがて「肉体的にも精神的にも子供である者にしか欲情を覚えない者」と「外見が幼いが成熟した成人を愛する者」とを明確に区別する考え方が定着していく。共存の中で、フロウ社会もまた「見た目の若さ=未熟さではない」という新たな倫理観を受け入れていったのである。 キゲインは頑固な種族である。自らの価値観を曲げず、「うちではこうだからおかしくない」と言い張るのが常だ。だがそれは盲目的な頑迷さではなく、「自らの共同体の中で決めたことには従うが、他所の“正論”で強制されることは受け入れない」という誇りの裏返しである。彼らにとって誇りは生きる支柱であり、譲れぬ信念でもあるが、その誇り高さは時に他者との衝突を招く。外部の価値観を頑なに拒み、融通の利かなさを見せることも多いため、他種族からは「信用できるが扱いづらい」「真面目すぎて距離を置きたくなる」と評されることも少なくない。誇りが美徳である一方で、柔軟さを欠くゆえに関係を築くのが難しい――それが、キゲインという種族に対する一般的な印象である。 一方で、外部からの干渉を嫌うその気質は、共同体の内部においては極めて安定した秩序をもたらす。内部から出た意見には柔軟であり、新しい提案が仲間の口から出たなら、それを受け入れる度量を持つ。都市に住むキゲインの指導者層はとくに現実的で、「それはそれ、これはこれ」と割り切る思考を身につけ、他種族社会でも尊敬を集めている。 強靭な肉体と、宝飾を磨くような精密な指先――この両極の特質を併せ持つことが、キゲイン最大の神秘である。その姿は、岩と金属の民でありながら、芸術家としての魂を宿す存在そのものだ。彼らは今日も地下に火を灯し、鉄槌を振るい、己の誇りと信念のもとに新たな創造を生み出している。

■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 ただし、身長・高さに関する判定では小型として扱われることがある。 能力値修正:【耐久力】+2、【魅力】−2。 移動速度:20フィート 鎧や重量による減速を受けない。 視覚:暗視60フィート。 暗闇の中でも白黒で見通せる。つまり色の識別は不可能。 セーヴボーナス:毒、呪文、疑似呪文効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 戦闘特性:オーク、ゴブリン、巨人に対する攻撃ロールに+1種族ボーナス。 踏ん張り:地面を踏みしめている限り、突き飛ばしや足払いに対する戦技防御値に+4種族ボーナス。 移動時も適用されるが、あくまで「地面や、地面の上で安定した構造物上」に限る。崩れかけた建築物や、船とかは適用外。 防御特性:巨人からの攻撃に対するACに+4。 【敏捷力】ボーナスを失うような状況の場合、同様に失われる。 技能ボーナス:石造物に対する〈捜索〉、〈鑑定:石または金属〉、〈製作:石または金属〉に+2種族ボーナス。 種族武器習熟:ウォーアックス、アーグロシュを軍用武器として《習熟》《熟練》できる。 言語:出身地に依るが、基本的には大陸語かキゲイン語。 都市部のキゲインは、キゲイン語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 種族代替特徴:戦闘特性、防御特性、種族武器習熟を得ない代わりに、《技能熟練:いずれかの鍛冶もしくは細工》を2つ得る。  残念ながらこの世界にスク水の概念は存在しません。だって普通教育の学校とかほとんど存在しないから……。 ……が、どう見てもスク水にしか見えない超高級水着ならば存在するかも知れない。 ●ダーク・キゲイン  ダーク・キゲインとは、地上のキゲインと同じ祖を持ちながらも、別種として成立してきた地下世界の民である。彼らは闇を本拠とする生活様式を基盤とし、洞窟の湿った空気と黒い岩肌に囲まれた環境こそが、その精神と肉体を形づくる根源となった。キゲインが坑道と都市を行き来する広い生態圏を保ち続けたのに対し、ダーク・キゲインは長い歴史の中で、地下に生きる者としての性質を世代ごとに強め、生き方そのものを磨き上げていった。その適応は、単なる習慣の変化ではなく、生理的傾向と文化的価値観を巻き込んだ“種としての深化”であった。 地下の世界に適応していく過程で、彼らに受け継がれていったのは、何よりも強靭な肉体である。地底には、暗闇に潜み、形を保たぬ粘体や牙を光らせる異形、精神を侵食する怪物が数多く生息し、繊細な技ではなく“生き残るための強さ”が必要とされた。こうした環境に長く晒されるうち、ダーク・キゲインの血統では、戦闘向きの頑強さが自然と選ばれ、世代を重ねて種族的な特徴として定着していった。一方で、キゲインに顕著な繊細な指先や優れた鍛冶技術は、彼らの中では次第に影を薄めていった。これは劣化ではなく、“必要とされなかった能力が淘汰されていった”というべきで、今のダーク・キゲインには、磨かれた芸術的金工技法よりも、戦場を生き抜く武具の整備がよほど馴染んでいる。 暗闇に順応した視覚も、彼らの生態を象徴する要素である。彼らの暗視は鋭く、闇の中で敵の動きを捉えるには極めて優秀だが、色彩の識別には向かず、すべてが白と黒の階調に沈む。これは生存には最適であるが、文化の幅を狭める側面を持つ。絵画や染色といった色彩を前提とする芸術を、彼らは本質的に楽しむことが難しく、光の世界にある美術品はその価値こそ理解しても、その魅力を自らの感覚で味わうことはできない。地上民が色と光によって世界を理解しようとするなら、ダーク・キゲインは形と構造によって世界を読み解いていると言えよう。 彼らが光を苦手とするのは呪いや精神的弱点ではなく、生物としての傾向に過ぎない。強い光に触れると視覚が過敏に反応し、身体が一時的に混乱するのは、あたかも特定の民族が特定の病に罹りやすいとか、ある地域の民がアルコール分解能力を遺伝的に低く持つといった“生理的差異”と同じである。これは地下生活を主とした歴史が積み重ねた結果であり、彼ら自身にとっては自然な体質であって、羞恥や劣等とは結びつかない。 こうした生態と歴史が、彼らの社会性と気質を強く規定している。ダーク・キゲインは地上のキゲイン以上に極めて頑固で、己の種族の伝統と倫理観を何よりも重んじる。その価値観は共同体の中に深く根づき、掟は絶対であり、外部の規範を“自分たちも従うべき正しさ”とは認めない。これは傲慢ではなく、あくまで彼らの文化における秩序の軸である。だが、この頑固さは外部との協調を難しくし、少しの行き違いからでも衝突が生じやすい。ダーク・キゲイン自身もこの性質をよく自覚しており、そのため種族として外界との交流には慎重で、無闇に接触範囲を広げようとしない。 それでも外界との断絶を望んでいるわけではなく、必要な折衝は行われる。ただしそれを担うのは、共同体の中でもとりわけ人格と判断に優れ、対話に向いた“代表者”である。代表者は、外部社会と衝突しがちな同胞の代わりに交渉へ赴き、必要な協力関係を結ぶ役割を担う。彼ら自身、頑固さが外界との摩擦を生むことをわかっているが、だからといって根本的な気質を捨て去るつもりはなく、問題を解決する手段として“代表者制度”を採用しているのである。このため都市部でダーク・キゲインを見かけることは稀だが、それは外界を拒むからではなく、不要なトラブルを避けるための文化的選択なのである。 このようにして地上との繋がりは途絶えず、彼らは傭兵としてしばしば地上世界と契約関係を結ぶ。その働きぶりは実に誠実で、契約した内容を曖昧にせず、報酬に見合った働きをきっちりとこなすことで信頼を獲得している。ただし、契約に曖昧さがある場合は別だ。齟齬が生じたとき、彼らは絶対に譲らない。これは融通のなさではあるが、裏返せば抜群の誠実さであり、嘘をつかず約束を守るという彼らの鉄の倫理観の表れでもある。この性質ゆえ、「隣人としては厄介だが、戦場ではこれ以上なく頼りになる」と評されるのだ。 共同体内部では、彼らは極めて礼儀正しく、仲間に対して律儀である。友と認めた者には余所者であっても紳士的に接し、その信義は揺るがない。一方で、掟を破る者には厳しい制裁が下され、閉鎖的な社会構造の中で濃密な絆と厳格な規律が共存する。彼らの社会は階級制によって支えられ、実力だけで地位が決まる蛮族的な構造ではなく、秩序と役割を重視した封建社会に近い。強さは敬意の理由にはなるが、階級の全てを決めるわけではない。 そして戦場に立つとき、彼らは地底で鍛えた強靭さを余すところなく発揮する。荒々しく容赦のない戦士でありながら、無秩序な暴力ではなく、共同体と仲間のための戦いとして矜持を抱いて刃を振るう。その姿は、闇に育まれた鉄壁の民としての誇りそのものだ。

■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 ただし、身長・高さに関する判定では小型として扱われることがある。 能力値修正:【筋力】+2、【耐久力】+2、【知力】-2、【魅力】−4。 移動速度:20フィート 鎧や重量による減速を受けない。 属性:ダーク・キゲインは原則的に秩序である。 視覚:暗視120フィート。 暗闇の中でも白黒で見通せる。つまり色の識別は不可能。 セーヴボーナス:毒、呪文、疑似呪文効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 戦闘特性:蟲、粘体、異形に対する攻撃ロールに+1種族ボーナス。 踏ん張り:地面を踏みしめている限り、突き飛ばしや足払いに対する戦技防御値に+4種族ボーナス。 移動時も適用されるが、あくまで「地面や、地面の上で安定した構造物上」に限る。崩れかけた建築物や、船とかは適用外。 防御特性:蟲からの攻撃に対するACに+4。 【敏捷力】ボーナスを失うような状況の場合、同様に失われる。 勇敢:[恐怖]効果に対するセーヴに+4士気ボーナス。 光による盲目化:明るい光(太陽光とかデイライトの呪文とか)に突然晒されたダーク・キゲインは、1ラウンドの間[盲目]状態になる。これに加えて、明るい光にさらされている最中、ダーク・キゲインは、すべての攻撃ロール、セーヴ、判定に-1の状況ペナルティを受ける。 種族武器習熟:ウォーアックス、アーグロシュを軍用武器として《習熟》《熟練》できる。 言語:出身地に依るが、基本的にはキゲイン語。 種族代替特徴:戦闘特性、防御特性、種族武器習熟を得ない代わりに、《技能熟練:いずれかの鍛冶》を2つ得る。 ■マスターズ・コメント D&Dではグレイ・ドワーフと呼ばれる種族のフローラント版。やはり別物レベルで能力も設定も変わっているけど。 グレイ・ドワーフはマインドフレイヤーに囚われたドワーフが生態改造を受けて奴隷として長きに渡り隷属されていたのが、独立して繁殖した存在なので、色々と改造人間ゆえの特殊能力を備えていたけど、こっちにそんなものはない。  魅力にとんでもないマイナス補正かかってるが、別にこーいうかわいい娘がいないわけではない。 確かに種族の抱える性質として頑固者なのだが、それでも最初からフロウ社会で育てばそこまで偏屈にならんで魔導師になれたりもするよ! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■クリスマスプレゼントありがとうございます( ・`ω・´) クリスマス! すき焼き! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

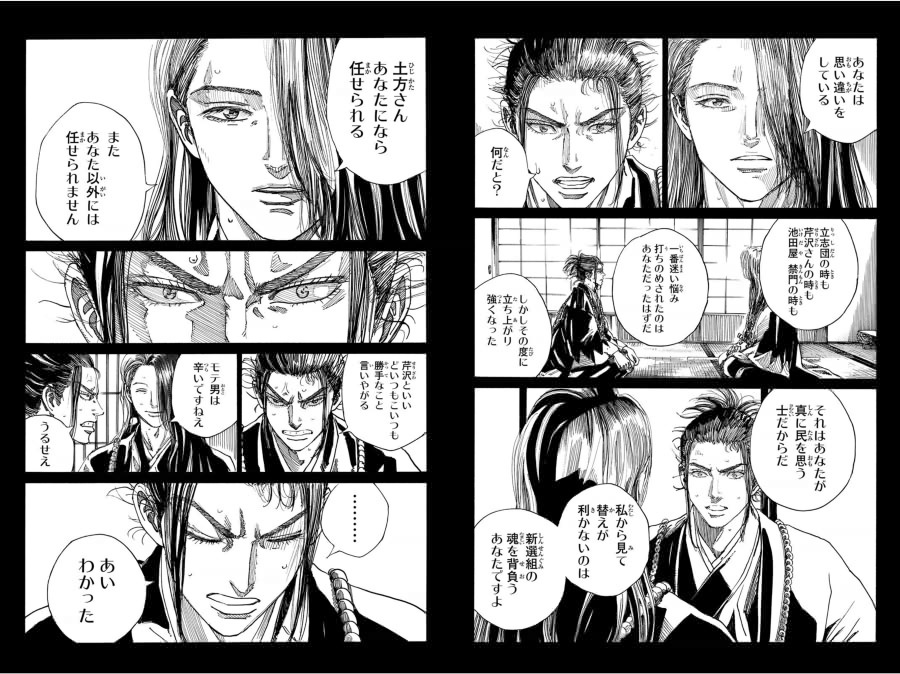

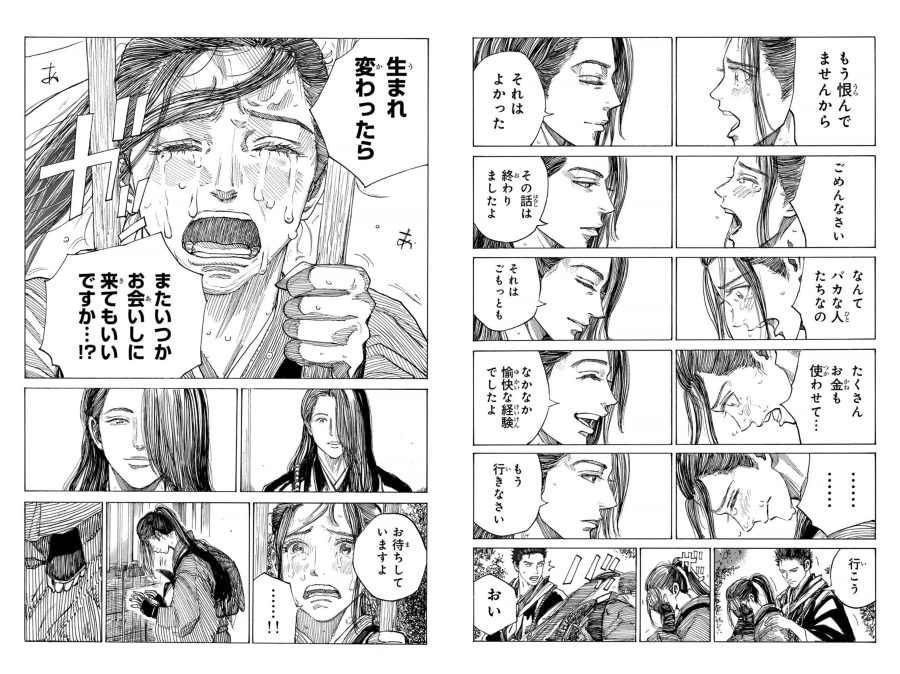

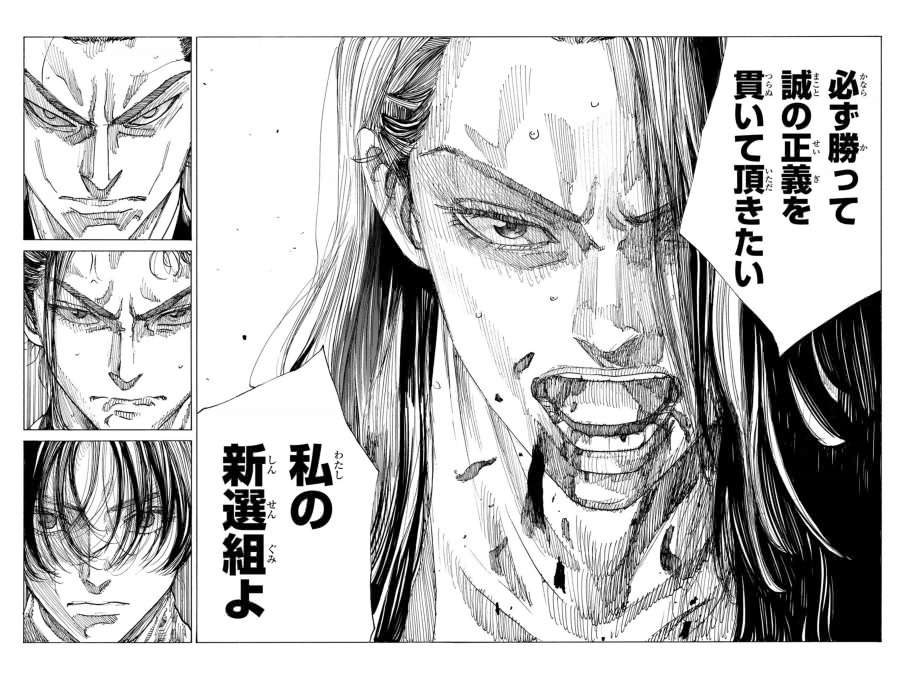

■青のミブロ 新選組編 #8 サムズアップっていつからするようになったんだろう(笑)  山南さん、ちるらんや薄桜鬼でも「どどどどどどんな流れで袂を分かつんだ!? こんなに絆が強い描写しといてここからどうやって!?」みたいにオロオロしてたわけですが、どっちも「新選組のことはガチで大事。絆には一切の曇りなし」であることを踏まえての「それぞれの展開」が描かれたわけで、やはり山南さんがズッ友な新選組は良い……! 実に良い……!!! ミブロは不穏な雰囲気を漂わせる陽動作戦も巧みな作品だったぜ……!!!  もうねーこの辺読んでる時点ですでにボロ泣きしてるわけなんすわ。 芹沢鴨をあれだけ徹底的に魅力的に描いたうえでそれを討った新選組なんで、そんじょそこらの描写じゃ「芹沢鴨が仕切った方が良かったんじゃ?」って読者に思われちまうわけで!! 作者に対して、自身の力量の高さが最大の敵になるというやつで!!! いいぞもっとかかってこい!!  どうにか生まれ変わってお会いさせてくださいよ! 全然関係ない次回作で、なんか付き合ってる2人が似ている……みたいなやつでいいからさ!!!!  ワイトもそうは思いません。 このドシリアスなシーンでギャグを持ってくる……前々からそーいうところだぞ! 好きだ!!  でさぁ。ほんとこの作者って見開きで最高に格好いいシーンぶっ込んでくるのが好きだよな! 俺も大好きだよ!!! こんなんポスターで欲しいくらい超痺れてボロボロ泣きまくりだったよ! ああもう!!! 左下にこれから袂を分かつやつがいるのがスゲー気になるよ!!!  谷三十郎をビックリするくらい魅力的に描く気がないなぁと思っていたら、まさか彼の死因をくだらない私闘で負けて死亡にするなんて大胆だな。 伊東甲子太郎が単純に「小物の嫌な奴」じゃないことは超大事だぞ! 彼は彼で新選組のことを評価してくれてる方が、後の衝突に悲劇性が増すから大事なんだ!!!  いつまでもちびっこのわきゃねーだろうと思っていたんで、遂に成長したな! 待っていたぜ、この時をよぉ!!! ここから始まる大修羅場! ひしめき合って諍うわ~とくらぁ!!! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

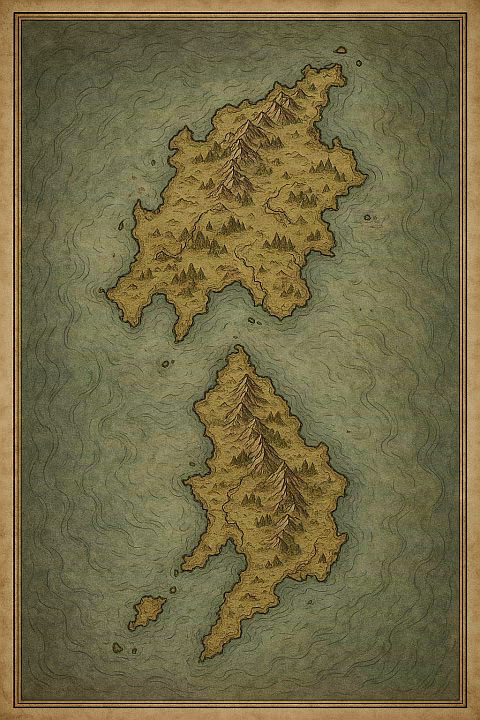

| ■地図は作中世界内で抱かれているイメージであり実際の地理を保証するものではありません(お約束 ●旭暉皇国日輪  日輪皇国は、ヴィーリオン東方の海域に浮かぶ北島と南島の2つの本島、および多くの小島から成り立つ海洋国家であり、建国の起点は、解放戦争を戦い抜いた太陽神の神寵者・赤烏遊糸が戦後にこの地へ渡り、初代光皇として統治を開始したことに遡る。 星渡りの民の中でも日系人が中心となって建国し、かつて海竜王カミムマが海路を封鎖していた頃には外界から完全に隔絶された「絶対の孤島」であったが、解放戦争終結後は広く手付かずの開拓地として日系開拓民が次々と渡航し、入植が急速に進んだ。赤烏遊糸がこの地を新天地に定めた最大の理由は、彼らの故郷である日本と気候が酷似していたことであるが、さらに奇妙な一致として、この地に跋扈する原棲勢力――鬼や天狗に相当する存在たち――が、星渡りの民が知る「妖怪」に酷似していたことが挙げられる。これらの存在は神霊界から神魔の手によって物質界へもたらされたものであり、すでに当地では別の名で知られていたが、星渡りの民にとっては馴染みのある姿に見えたため、異世界の恐怖の中にほんのわずかな理解可能性を与え、心理的な安定材料となったと言われている。もっとも、安心など最初の一瞬だけで、原棲勢力はれっきとした敵であり、入植が本格化する頃にはそんな感慨に浸っている余裕など跡形もなく消え去っていた。 原棲勢力との生存戦争は激烈を極め、主要地域の制圧は決して平穏に進んだわけではない。太陽の機神《紅焔輪》と、それを操る赤烏遊糸の武威は現地人に神聖視され、人類と先住種族の間にある程度の融和を促したが、それでも入植は苦闘の連続であり、解放戦争の英雄たちの力が存分に発揮されて初めて、人類は平地における主導権を確立した。しかし山岳部の情勢はいまだに厳しく、解放戦争を生き延びた古竜を筆頭に、人類が手を伸ばせない領域が広く残り、現在も油断を許さぬ危険地帯として存在している。 国家としての日輪皇国は、列強諸国の中でも国土・人口ともに最小規模であるものの、海運力においては群を抜き、フローラント世界各地の港町ではほとんど必ずと言っていいほどヒノワ人商人の姿を見ることができる。海洋国家としての名声は高いが、実際には商才と交渉力こそが彼らの真の強みであり、海路はあくまで彼らが外界に進出する最初の手段であったに過ぎない。内陸都市にも積極的に進出し、その影響力は「すべての交路はヒノワに通ず」とまで言われるほどだ。 しかし、ここ半世紀の光皇家権威の衰退によって国内は戦国時代に突入し、士族同士の武力衝突が頻発している。日輪皇国の社会構造は大きく二分されており、誇り高い士族と実利重視の商人という二極が支配する形を取っている。農民の地位は大陸諸国よりもさらに低く、そもそも耕地が少なく食糧生産力の限界が明白であるため、農業は期待値の低い産業と見なされがちで、それが階層間の緊張や深刻な対立を引き起こす要因となっている。一方、鉱山労働者はその危険性と重要性ゆえに高い社会的評価を受けており、鉱物とその加工品は日輪皇国の主要輸出品であるため、国家としても彼らの地位を低く保つわけにはいかない事情がある。鉱山労働者は社会的尊敬を受け、鉱工業が国家経済の根幹を成している。 宗教面では、士族の多くが太陽神を主神として篤く信仰し、国家思想の根幹に太陽の威光が置かれている。一方で、商人たちは航海の安全を最重視するため海洋神への信仰が非常に深い。大陸に渡ったヒノワ人の中には、興隆神、構律神、栄華神へ宗旨替えする者も珍しくない。鉱山労働者の信仰は些か多様で、輝晶神、石巌神、瑞幸神など、何を重視するかに応じた神々への祈りが地域ごとに根付いている。 また、特殊な製法と用法で知られるヒノワ武具は一般流通しておらず、冒険中に失うと再取得が困難である。だが世界中の港町にヒノワ人がいるため、冒険者は彼らの私物を譲り受ける形でどうにか調達することができ、「本国まで買い付けに行く」必要はない。ただし定価で手に入ることを期待するのは無理であり、希少性と品質から高額になるのが常である。 このように日輪皇国は、解放戦争由来の文化的背景、海洋交易による莫大な影響力、原棲勢力との生存戦争、階層構造の歪みなどの要素が複雑に絡み合って成立している国家である。その有り様は世界の交易・文化に多大な影響を及ぼし続け、フローラント全域における独自の存在感を持ち続けている。 ●フローラントの種族

●フロウ  フロウはこの世界における人類の総称であり、同時にいわゆるヒューマンに相当する存在でもある。彼らの名は「フロウの地」すなわちフローラント大陸の名にもに由来し、星渡りの民がこの地を再発見した際に命名したものである。名の語源はドイツ語の「ラント(Land)」であり、彼らの文化的影響が言語の根幹に深く残されている。かつてはこの地に特別な呼称などなく、ただ「陸」や「大地」と呼ばれていたに過ぎなかったが、星渡りの民がもたらした言語と文明が、この世界に新たな言葉と秩序を与えた。 フロウの人々は、かつての原住民と星渡りの民の血を混ぜ合わせた混血の末裔であり、今や純粋な血統を語ることはほとんど無意味になっている。例外的に、島国ヒノワだけは独自の文化と言語体系を比較的強く保持しているが、それでも純粋な血統の保持者はごく少数である。現在では「フロウ」という言葉が単に人間という種を意味するだけでなく、広く「人類社会に属する存在」を指す語として用いられている。ティスリやキゲイン、マオナムなども共に生活し文明を築く限りにおいては「人類種」として扱われることが一般的であり、単に外見的な違いで線を引くことは蔑視と見なされる。文化的な境界こそあれど、生物学的には明確な区分は存在しないのだ。 一方で、「亜人」という言葉はきわめて慎重に扱われる。これは人類社会に属さず、共存関係を築かないオークやゴブリンなどを指す語であり、「人ではない者」を意味する蔑称としての色合いが強い。そのため「亜人種」と呼ぶよりも、「人類種」という包括的な呼称が社会的には正しい。フロウの文化では、共に暮らし言葉を交わし社会を支える存在であれば、種族が何であれ“人”として扱うことが礼儀とされている。言語的には、種族としての「フロウ」と人類全体を指す「フロゥ」は発音にわずかな差があるが、文字では区別されない。この曖昧さが、逆に「人類社会そのものが一つの種である」という意識を強めている。 フロウは肉体的には18歳ほどで成熟し、15歳前後で社会的な自立を果たすのが通例である。その成長と老化の速度は他種族と比べて標準的で、寿命も長くも短くもない。特徴を挙げるならば、「特長がないことこそが特徴」と言える。キゲインのような頑健さも、ティスリのような精霊親和性も、マオナムのような好奇心旺盛な気質も「種の傾向」としては持たない。だがその代わりに、フロウはあらゆる環境に適応し、数によって文明を築くという強みを持つ。彼らの生存戦略は個々の力ではなく、繁殖と拡張、社会的連帯にある。竜たちはこの“数による支配”を最も危険な力とみなし、人間こそが世界の均衡を揺るがす存在であると警戒している。 この種族は多様であり、個体ごとの差が非常に大きい。英雄も愚者も、聖人も悪人も、同じフロウという種の中に並び立つ。彼らの社会は信仰と理念によって方向性を変え、数の多さゆえに文明を発展させもすれば、同じ理由で愚行を繰り返すこともある。フロウの社会構造は、数の力に依存する傾向が強い。多数決や集団的正義を重んじる一方で、それが盲信的な同調を生みやすい。善にも悪にも偏りやすく、操りやすくもあるのだ。そのため、神々にとってもフロウは特異な存在であり、善神も邪神も彼らの信仰を巡って競い合う。フロウが信ずるものが世界を変え、その選択が善悪をも左右する。 彼らは、世界の中で最も不安定にして最も可能性に満ちた種族である。強さも弱さも、すべては人の心の中にある。竜の時代を終わらせたのも人であり、再び争いの種を生み出すのもまた人である。フロウとは、神々と竜とが見守るこの世界の縮図そのもの――数による発展と、理性と混沌の狭間で揺れ動く、永遠の人類の名である。

身長・体重の範囲

■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型 能力値修正:なし。 移動速度:30フィート。 視覚:通常視覚。 特技:レベル1時に追加特技1つ。 技能ポイント:レベル1で+4、以後各レベルで+1。 繁栄力:1日に1回、アクションポイントの出目に+1出来る。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語。 ■マスターズ・コメント 他種族が持つ様々な特殊能力と比べても揺るぎない魅力を放つ、たった一つの追加特技枠。技能ポイント目的でフロウを選ぶ人を見たことないので、マジで特技一つで存在意義が成立している。それくらい、特技枠が一つ増えることは大きな効果を発揮する。 本来は「マルチクラスの自由度が高い」という、もう一つの大きな長所が存在したのだけれど、フローラントでは他種族からマルチクラス制限を撤廃したので、実質弱体化していた。それでは気の毒なので穴埋め強化を実施。AP能力が向上したのである。 ●ティスリ  ティスリはこの世界において、いわゆる“エルフ”と呼ばれる種族に相当する存在である。星渡りの民が初めて彼らを目にしたとき、「エルフが実在している」と驚愕と感動をもって迎えたという記録が残っている。その優美な姿と神秘的な雰囲気は、彼らにとってまさしく幻想種の象徴であり、ティスリという種の名は、かつての伝説を現実にした生ける証として刻まれた。もっとも、今では「エルフ」と呼ぶ者はほとんどおらず、たとえそう呼ばれても彼らは気を悪くすることはない。星渡りの民がその言葉に憧憬と敬意を込めたことを知っているからである。 ティスリの社会は、自然と都市の二つの世界にまたがって存在する。森や湖といった自然の中で精霊と共に生きる者たちは「森ティスリ」と呼ばれ、文明都市に溶け込みフロウと共に暮らす者たちは「街ティスリ」と呼ばれる。さらに地下世界に拠点を築き、光を避けて暮らす「闇ティスリ」も存在するが、彼らは闇を愛するがゆえにそう呼ばれるのであって、邪悪な種族では決してない。それぞれの生き方は異なるが、すべてのティスリに共通するのは、高い知性と精霊魔導への深い親和性である。彼らの多くは生まれながらにして精霊の声を感じ取り、その力を扱う術に長けている。 外見的にはきわめて美しい種族として知られるが、性格は理知的で保守的、閉鎖的で理屈っぽい傾向にあり、知的な冷静さが時に人間的な温かみを欠く印象を与えることもある。そのため、「美しいが魅力に欠ける」と評されることも少なくない。だが、その冷静さこそが長命を生き抜くための知恵でもあり、軽率な情熱を戒める精神的な強さでもある。 ティスリはフロウとほぼ同じ速度で成長し、20歳で成人に達する。しかし、そこから老化が始まるまでの期間が極めて長く、300年を過ぎても外見は壮年のままである。老化が始まると急速に衰え、まるで根を失った巨木が一気に枯れ落ちるように寿命を迎える。長命ゆえに戦場に立つ期間も長く、その多くが天寿ではなく戦死によって命を落とす。精霊魔導による治癒術の発達により、若年層の病死はほとんど見られないが、外敵の多い森で暮らすティスリにとって、戦場は常に身近な現実である。数百年にわたり戦い抜き生き残った森のティスリは、農村の長老にも匹敵するほどの希少な存在として敬われる。 一方で、街に暮らすティスリは比較的安全な生活を送り、敢えて外に出ることを選ばなければ天寿をまっとうする者も多い。だが、それが社会的な問題を引き起こすこともある。フロウ社会においては世代交代が進むことで権力や価値観が更新されるが、ティスリは数百年もの間、同じ地位に留まり続けることが可能である。その結果、200年前の王の后が今も若々しく生き、政治に影響力を持ち続けるような事態も珍しくない。彼女の子孫がハーフ・ティスリである場合、その寿命もさらに延びるため、権力構造の停滞や継承問題を引き起こす原因となることもある。これらの問題は長命種が社会の一部として共存するうえで避けられぬ課題であり、長命種たちはそれを自覚して慎ましく隠遁するという独自の倫理を確立してきた。伴侶を失った後は自主的に地位を返上し、穏やかに余生を過ごすのが最も賢明な生き方とされる。地位に固執する者もいるが、今ではそれは無用な災いを呼ぶ愚行とされている。……まぁ、それでもその愚行は珍しくないのだが。 繁殖力はフロウと比べて著しく低く、現実的な出産頻度はおよそ20年に1人程度である。もっとも、ティスリの出産可能期間は数百年に及ぶため、個体単位で見ればフロウよりも多くの子孫を残すことが可能である。だが、その長大な寿命に比例して世代交代のサイクルも緩慢であり、同様のペースで緩やかに「損耗」していく結果、共同体全体としての人口増加は依然として抑制的である。 ティスリの中でも、森に残る者たちは竜と深い関わりを持つ。精霊そのものの神格的存在が竜であることを考えれば、彼らが竜と協調関係を築くのは自然な帰結である。結果として、森ティスリの多くは竜側の勢力に属し、人類と敵対する立場に立つことも少なくない。それでも人類の側につく街ティスリたちは、同胞意識を強く保ちつつ、決して裏切りではなく「選択の違い」として互いを理解している。 人類との絆を深める契機となったのは、解放戦争時代に活躍した英雄たちの存在である。解放者エイファスの伴侶であり、英雄のひとりであったファーナがハーフ・ティスリであり、その父サファールが純血のティスリであったことは、ティスリと人類との絆を象徴する出来事として語り継がれている。彼らの存在が、人類とティスリが共に歩む未来を象徴し、両種族の信頼を決定的に結びつけた。 ティスリは知性と美、そして長命という三つの資質を兼ね備えた種族である。その生き方は時に冷徹に見えながらも、世界を俯瞰する深い洞察に裏打ちされている。彼らは精霊と語らい、自然と共に生き、人の世にあってもなお森の静謐を胸に宿す者たち――この星における叡智の守り手にして、永劫の観測者である。

一般的な身長・体重の範囲

■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 能力値修正:【耐久力】−2、【判断力】+2。 移動速度:30フィート。 視覚:夜目。 照明の「薄暗い範囲」が2倍となる。「明るい範囲」までは2倍にならない。 技能ボーナス:〈聞き耳〉〈捜索〉〈視認〉+2種族ボーナス。 特性:(心術)系呪文・効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 武器習熟:ロングソード、レイピア、ロングボウ、ショートボウを単純武器として《習熟》《熟練》できる。 魔導適性:呪文の種類を識別する際の〈呪文学〉、呪文抵抗を突破する際の術者レベルに+1種族ボーナス。 言語:出身地に依るが、街ティスリは基本的には共通語(大陸語)、森ティスリはティスリ語。 種族代替特徴:上述した四つの武器への《習熟》優遇を得ない代わりに、技能ポイント+3。 ■マスターズ・コメント D&Dのエルフと言えばかつては魔法戦士の代名詞であり、バスタードでもロードス島戦記でも活躍していたわけだが。 3.5版のエルフは魔法戦士どころかウィザードに向いてない……というか、冒険者に向いていない。【耐久力】を削ってまで【敏捷力】が上がっても、まったく釣り合わないのだ。貰える武器習熟はそもそも魔法戦士やるなら前衛クラスとマルチするんで無意味だし、魔法が得意な種族的特徴も全然無い。どうしようもない。 TRPG部のレギュレーションは能力値がインフレしているんで、【耐久力】の低下は誤差みたいなもんだが、それにしたって「長所に魅力が乏しい」のは否めない。 そんなわけでフローラントのエルフことティスリは主に【判断力】で呪文を使う精霊使い系への適性を伸ばすべく強化。ティスリ社会は精霊信仰ばっかじゃないので、聖職者も普通にいる。軍用武器への習熟も精霊使いや神官・聖堂士では得られないので、これまた有り難い。更に呪文関係の能力も少し強化。 その代償として、ゲーム的過ぎて違和感のあった隠し扉の感知能力や、「D&Dのエルフは眠らない」ことに起因していた睡眠効果への完全耐性を失った。フローラントのティスリは普通に眠る。 ●  ダーク・ティスリとは、ティスリと同じ長命の血脈を持ちながら、地上ではなく地下世界を本来の居場所とする種族であり、遥かな時を経て地下の環境へ適応してきた種族である。彼らの暮らしは洞窟と陰影に満ちた世界に根ざし、地上で暮らすとしても深い森の奥や厚い屋根に守られた市街地の内部など、陽光が瞳にも触れない場所に限られる。突然の光は彼らの視覚を容赦なく奪い、闇に最適化された感覚は太陽のもとでは痛みに似た混乱を招くため、彼らにとって光は祝福ではなく脅威として扱われることが多い。故に地上での暮らしは、慎重に選ばれた日陰の街路や建物の中に限られ、光を遮るという行為そのものが、彼らの生活文化の中に深く組み込まれている。 その外見はティスリと同じく美麗でありながら、地下の静謐を宿したような独特の冷ややかさが漂っている。成長や寿命はティスリとほぼ同様であり、数世紀にわたって壮健な姿を保つ。だが肉体の傾向はティスリと同じではなく、ティスリがしばしば理知的な聡明さを象徴するとされるのに対し、ダーク・ティスリはそうした性向の偏りを持たない。むしろ地下の環境が求めるものは知識よりも生存術であり、狭く死角の多い洞窟では一瞬の判断と反射のほうが重要である。彼らの身体はフロウと同程度の強さしか持たないにもかかわらず、あらゆる魔力に対して驚くほど高い抵抗力を示す。この強靭な生来の抗魔障壁は、地下に生息する奇怪な魔物――錯覚、精神撹乱、擬態、幻惑を操るものたち――との長い共存が育んだ適応であり、肉体以上に魂そのものが鍛え上げられていった結果だと言われている。この魔力への耐性こそが、彼らを強力な戦士たらしめている。 また、闇に依存する彼らの生活は、視覚に頼らぬ感覚の発達を促した。洞窟は常に死角があり、物音は反響し、空気は複雑に流れ、光では判別できない危険が潜む。ゆえにダーク・ティスリの警戒心は強いが、それは猜疑心からではなく、生き延びるための本能的な姿勢である。目に見えるものよりも、匂い、気配、音、そして説明のつかぬ“感性”を重視する。彼らはしばしば「波長が合う相手」を瞬時に見抜き、それを深い信頼へと昇華させる。この感覚は理屈を超えた領域に属し、出会った瞬間に心が惹かれ合う“電撃的な確信”すら伴うため、ダーク・ティスリの恋愛には一目惚れが非常に多いと伝えられている。 とはいえ、彼らは閉鎖的な種族ではない。冒険心が強く、地下を離れて地上の世界へと踏み出す者も少なくない。都市において彼らは「珍しい」と見なされるが、「滅多に見ない」というほどではなく、ときおり旅人や傭兵、研究者として姿を見せる。性格は中庸であり、好戦的でも平和至上主義でもなく、生きるために必要とあれば戦いにも赴くし、必要がなければ静かに暮らすこともできる。彼らを単純な気質で語ることは不可能であり、その多様さは長命種としての深い歴史に裏打ちされている。  地下世界では、彼らはしばしば侵略的な外征を行う。これは領土欲というよりも、生存圏と食糧源の確保を目的とした、地上国家の戦略に似た合理的行動である。地上の人類とは、古くから地下防衛の同盟者として共闘してきた歴史があり、とりわけダーク・キゲインと並んで地下の要衝を守る重要な戦力として認識されている。人類側とつながりを持つ者たちは、その魔導文明に深い興味を抱き、魔力と技術の融合がもたらす恩恵を高く評価している。 しかし、彼らの大多数がどちらの陣営に属するかといえば、やはりティスリと同様に竜側につく者のほうが多い。竜の権威は地下世界に深く影を落とし、彼らの文化や歴史に影響を与えてきた。強き存在に従うことは、洞窟に根ざした生存の論理とも相性が良いのだ。それでも人類側を選ぶ者が多く存在するのは、彼らが実利を重んじる種族でもあるからだ。自らに益をもたらす相手であれば、種族の違いを理由に拒むことはない。人類の都市に暮らすダーク・ティスリは、街ティスリと同様に、人類社会の一角を担う住民として受け入れられ、主要種族とまでは言えないにせよ、確かな存在感をもって“人類種”の一員として数えられている。 光を嫌い、闇を住処としながらも、彼らは閉ざされた者ではない。洞窟の静寂に育てられた鋭い感性と、魔力すら弾き返す精神の堅牢さを備え、仲間との絆を深い情として昇華させる不思議な心を持つ。その生き方は、闇に生まれながらも闇そのものに囚われず、地上と地下の境界を越えて揺れ動く。ダーク・ティスリとは、闇の民でありながら世界の広がりを恐れぬ者たち――地上と地下の双方から信頼と警戒を注がれる、静かにして強靱な民族なのである。

一般的な身長・体重の範囲

■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 移動速度:30フィート。 視覚:暗視120フィート。 技能ボーナス:〈隠れ身〉〈聞き耳〉〈忍び足〉+2種族ボーナス。 防御特性:呪文抵抗11+キャラクター・レベル。 標準アクションでオンオフ可能。 武器習熟:ロングソード、レイピア、ロングボウ、ハンド・クロスボウを単純武器として《習熟》《熟練》できる。 光による盲目化:明るい光(太陽光とかデイライトの呪文とか)に突然晒されたダーク・ティスリは、1ラウンドの間[盲目]状態になる。これに加えて、明るい光にさらされている最中、ダーク・ティスリは、すべての攻撃ロール、セーヴ、判定に-1の状況ペナルティを受ける。 言語:出身地によるが、基本的にはティスリ語。 種族代替特徴:上述した四つの武器への《習熟》優遇を得ない代わりに、技能ポイント+3。 ■マスターズ・コメント 地上で冒険するダーク・ティスリは適応特技や環境適応呪文が存在するよ。魔法のサングラスとかもあるしね。 ってわけで別にD&D公式のダークエルフのように種族レベルで超絶邪悪で好戦的で四六時中侵略することと内ゲバのことしか考えてないヤベー種族ではなく、「地下世界のフロウ」とでも言うべき存在です。 最大の特長はその生来備えた呪文抵抗能力。これはマジで強い。凄く強い。仲間の呪文まで弾き飛ばすので扱いに注意が必要だが、能動的にオンオフ可能だし、既にかかってるバフを引き剥がしたりとかはしない。 プレイの歴史としては敵味方どちら側でも登場しており、恐るべき敵だったり、気の良いナイスガイなウトラス君だったりと、人それぞれである。 ●蘇生と埋葬  フローラントにおける埋葬は、単なる形式ではなく、魂を神へ送る正式な儀式である。 この儀式によって魂は神霊界へと導かれ、神のもとに登録される。 一度神霊界へ帰還した魂は、本人の同意がない限り現世に呼び戻すことは困難であり、原則、強制的な蘇生は神の裁定によって拒まれる。 したがって、埋葬は死者の尊厳を守る宗教儀式であると同時に、敵対者による蘇生や魂の悪用を防ぐための霊的・戦術的封印行為でもある。

●死亡 レイズ・デッドは「死んだ状態のまま、死体に魂と生命力を呼び戻す呪文」なので、死んだ瞬間に即死するようなダメージを負ってない場合のみ、この状態と扱われる。 止血さえ完璧なら手足が吹っ飛んでようとも別に即死はしないわけで、蘇生自体は可能。欠損部位を再生するリジェネレイトの呪文をあとから別個にかけるように。 ●損壊 リザレクションは魂の呼び戻しと肉体再生を同時に行う呪文。 首が無いとか、首しか無いとか、髪の毛しか無いとか、なんにせよ「魂を呼び戻したところで即死する」のが明白な状態の死者にはこれじゃないと無意味。 ゲーム的には一括で扱われるが、世界設定的には損壊度合いで難易度変わる。 ●灰燼 トゥルー・リザレクションならば、正式な儀式で埋葬されてしまった死者すら蘇らせる。 儀式に則らず、単に火葬しただけなら損壊扱い。 アンデッド化された者でも、魂の破滅さえしていなければ浄化されて蘇る。 致命傷レベルの精霊蝕で死んだ人間は、魂の呼び戻し自体は可能だが、蘇生した瞬間即死するので、事実上蘇生不可能である。 これもゲーム的には一括で扱われるが、世界設定的には状態次第で難易度が変わる。死体の一部が残ってる方が楽。 ●石化 呪文や「メドゥーサに睨まれた」などの超常能力で瞬時に石化した状態。 この状態のクリーチャーは死亡していないため、蘇生呪文で回復することは出来ない。 最も手軽な「対象を半永久的に行動不能とする手段」であり、石化状態のまま何処かに隠蔽された場合、遺体が存在せずとも蘇生可能なトゥルー・リザレクションの呪文をもってしても無意味である。 ただし生存状態であるならば、魂しか存在しない場合よりも呪文による捜索が容易となるため、「どこかに埋められた」程度であれば対応可能。ここまでして蘇生妨害したい相手が、呪文対策をしないとは考えづらいが。 石化状態で異次元に放り込むことでかなり強固な妨害となるが、それでも単なる距離の問題かつ消息の把握に限れば、そこまで絶望的な障壁とはならない。高位の召還呪文で回収可能である。 ●封印  「トラップ・ザ・ソウル」「ソウル・バインド」の呪文に類する効果で「魂が封印」されていたり、「テンポラル・ステイシス」「インプリズンメント」の呪文に類する効果で「時間停止」されてしまっている状態。 結局埋葬しようが「超高レベル聖職者と金とさえ用意できれば蘇生出来てしまう」ので、それが可能な即ち高レベルだったり有力な存在であれば、嫌がらせにしかならない。つまり本当に蘇生を阻止するなら、魂の封印を行うしかない。 上記呪文がその代表例と言うだけで、様々な形で封印・固定は可能であるが、いずれも蘇生呪文に匹敵する高難易度・高コストなので、誰もがおいそれと行えるものではないものの、逆を言えば蘇生呪文を使えるほどの術者がいれば可能なことも意味するし、例えば「トラップ・ザ・ソウル」の呪文を1回だけ発動可能な魔導具ならばトゥルー・リザレクションの触媒代より安価だし、スクロールならばさらに一桁安い。 原則的に、封印された宝石や壺などを破壊したり、時間停止状態の対象に解呪を試みることで、解放可能。 封印状態のクリーチャーは、解呪を除くあらゆる外部からの干渉を受けなくなるため、一般的な呪文による捜索も不可能で、「ウィッシュ」「ミラクル」の呪文を複数回用いることで、少しずつ範囲を絞っていく必要がある。 ●消滅 なんらかの形で魂が霊的リソースとして消費されてしまったり、魂の破滅を迎えたなどで、神霊界にすら魂が存在しなくなった状態。 魂が封印されてしまい、神霊の呼びかけに応じない場合も、区別がつかないので消滅したと扱われることがある。それもあって、消滅した事実を「なにかに囚われているだけ」と思い込んで、諦めきれずに妄執に狂う者もいる。 一方で、魔王に囚われた恋人の魂を取り戻し、見事蘇らせた英雄譚も存在する。 ■蘇生と霊的影響 フローラントにおいて、埋葬とは単なる遺体処理ではなく、魂を神霊界へ正式に送達する宗教儀式である。 この儀式が完了した魂は神の管理下に置かれ、本人の同意がない限り、現世への呼び戻しは原則として不可能となる。 埋葬後の遺体には、記憶解析や下位の蘇生呪文は作用しない。 遺体の損壊そのものも蘇生難度を押し上げる要因ではあるが、正式な埋葬による封印効果はそれとは比較にならないほど強力である。 高位の蘇生術であれば、髪一本や骨片といったごく一部の肉体からでも蘇生は可能である。しかし、埋葬が完了している場合には、さらに高位の呪文、もしくは神自身の明確な許可が必要となる。 一方、簡易的な埋葬や形式的な祈祷では神霊界への送達が不完全なため、霊的封印としての効力は限定的に留まる。 ■戦場と軍事的意味 戦場において遺体を敵に奪われることは、アンデッド化や魂の悪用に直結する危険を孕む。 そのため、敵に持ち帰られるくらいであれば、その場で埋葬するという判断は決して珍しくない。 軍の運用としては、貴族や英雄の遺体は後送される一方、雑兵の遺体は原則として戦地で放置、もしくは簡易埋葬が行われる。 ただし戦場放置は自然発生的アンデッドの温床となるため、最低限の霊的対策として、簡易埋葬であっても神の印を刻み、魂の封印を施すことが推奨されている。 ■邪神による魂の奪取とアンデッド化 神霊界に登録された魂であっても、邪神や外界存在によって強制的に奪取される危険は存在する。 これは蘇生ではなく、魂の略奪と歪曲である。 すなわち、神の保護下にある魂を暴力的に引き剥がし、現世に縛り付け、アンデッドとして再構成する行為を指す。 この場合、魂は本来の神霊界への帰還経路を完全に失い、永続的に穢れた形で現世に留まる。 こうした存在は「神に見捨てられた者」ではなく、「神から奪われた者」として扱われ、その出現自体が神々への冒涜と見なされる。 ■儀式と実務 埋葬は聖職者による正式な宗教儀式であり、遺体の損壊度に応じて必要とされる位階が異なる。 ・五体満足の遺体:新米の聖職者でも埋葬可能 ・損壊が激しい遺体:高位聖職者による儀式を要する 儀式難度は蘇生ほど急激には上昇しないが、遺体の損壊が大きいほど、より高位の儀式が求められる。 正式に埋葬された遺体は神の加護を受け、屍問や魂拘束といった呪文に対する耐性を得る。 ■遺体散逸と象徴的埋葬 遺体が激しく損壊、あるいは散逸している場合であっても、共同体は区切りと祈りのために埋葬を行う。 遺髪、遺品、象徴物などを用い、実体が存在しなくとも神への託しを示すことがある。 このような象徴的埋葬は霊的効力が弱く、低位の聖職者では真の埋葬として成立しない場合も多いが、信仰的・心理的な区切りとしては重要な意味を持つ。 なお、埋葬の有無に関わらず、神が認めない限り同意なき蘇生は極めて困難である。 ■蘇生素材の制約 蘇生には、死亡時点で魂と結び付いていた肉体の一部が必要となる。 この結び付きは「魂の余熱」と呼ばれ、生体から完全に分離された状態で時間が経過すると失われていく。 生前に保存されていた髪、爪、血液などは、すでに魂との結び付きが希薄であり、蘇生素材としてはほぼ無意味である。 一方、死後すぐに切り取られた遺髪や骨片など、死亡時点の肉体であれば、蘇生媒体として機能する。 ■埋葬と蘇生の競争 遺体の一部(遺髪・骨片など)が確保されている場合、蘇生と埋葬の間で「競争」が発生する。 どちらの儀式が先に完了するかによって、魂の帰属先が決定されるためである。 このため戦場では、遺体回収部隊と埋葬隊が同時に行動し、一方は魂の救出を、他方は魂の保護を目的として動く。 ■社会的・倫理的側面 埋葬とは、蘇生の可能性を断つ行為であり、戦場の急場や庶民にとっては精神的にも重い決断となる。 高額な蘇生費用を支払えない者ほど踏ん切りがつかず、埋葬を引き延ばす例も少なくない。 その結果、蘇生の機会を得られる貴族や英雄と、埋葬によって完全な別れを迎える庶民との間には、明確な格差が生じている。 また、埋葬後に無理な蘇生を試みる行為は神への冒涜とされ、宗教的禁忌のひとつに数えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■死者蘇生といえば最近読んだ本田鹿子の本棚 過去一で可愛い女の子出てきたと思ったら秒殺で吹いた。 このあととんでもなく足が臭くなるなんて……!!! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■プレゼントありがとうございます( ・`ω・´) 棚にはとりあえず怪獣を並べるのが我が流儀!!! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

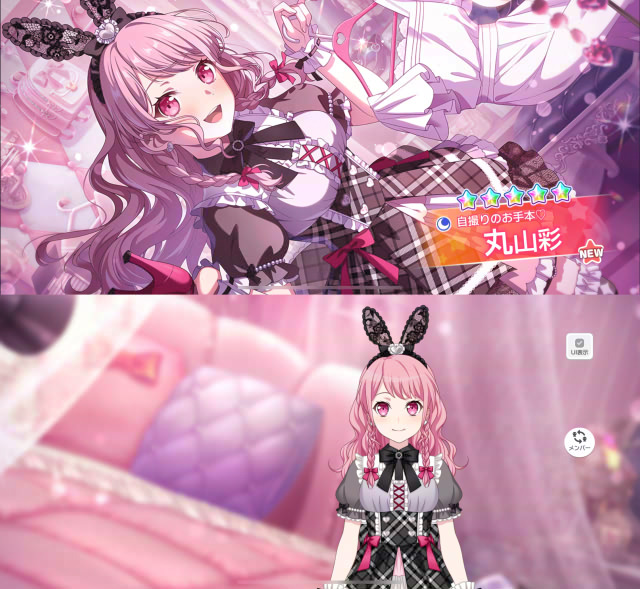

■バンドリちゃん どうも。アフロで再推しはひまり、MyGO!!!!!は愛音のワダツミです。結婚したい。 てかリッキー、FXで有り金全部溶かす人の顔になっとる(笑) 実際、かなり「憧れの存在」に会う実績解除してきたけど、生涯で一番緊張したのって、人生初の「憧れの人と会う」経験だった、水野良先生サイン会だったかもなぁ。まぁ話した内容完全に覚えてるんで、ガチガチで頭真っ白とかでは全然無いけど。 あ、でも近年でもD4DJのライブの「お見送り」は可愛過ぎて凄まじいほどに舞い上がったわ。いやこれ緊張とかじゃないわ。単に可愛過ぎただけだわ。可愛いんだもん。 直近の「舞い上がり」は、去年のコミケで奈須きのこさんがスペース来てくれたときかもな!! あれはたしかに「もっと話すことあっただろう」と後から後悔したかもしれん。ほら、「葛木がセイバーボコれたのおかしくないすか?」とか(絶対やめておけ あ、でもこやまひろゆきさんに昔「イスカンダルの軍略Bはなんでですかね。人類史上で彼以上の軍略家、存在しないと思うんですが」は言ったことあるよ(真似しないように  いやだってこんな超速スピナーもといバトルするのがサーヴァントなのに、その数十分の1程度しかない「常人の限界速度」のパンチがどんだけ虚を突こうが遅い! スローリィでしょうよ!(ほんと一生言ってる 帝都聖杯奇譚、相変わらず画力が尋常じゃなくて迫力がぶっ壊れている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ワートリ こんにちは。太眉女子大好きなワダツミです。 町田ちまってロリ巨乳で超歌ウマな太眉妖精だなと思って歌以外の動画見たらとんでもねーモンスターで妖精じゃなくて妖怪でした(褒めてます  指揮系統を軽視して、誰も彼もが「融通を利かせて結果オーライしよう」と独断専行すると、日本軍みたいなことになるんで気を付けようね!! 日本軍に限ったことじゃないけどね! 直近で一番わかり易い身近の軍隊としてね!!! 融通が利く人って、融通が利かない人が育てた畑を効率良く収穫できる能力を持っている人ってだけだからね。トラブル起きた時には頼もしいけど、平時にそんなやつばっかいても困るっていう。  こんにちは。水上を応援し隊の隊員、ワダツミです。 彼の効率重視でありながらこーいうところでの差配まで、なにもかもが「素晴らしい指揮官」であり、最高です。絶対組織に欲しいタイプです。  こんだけ大量にキャラが居る作品の中で、おそらく唯一と言って良い「嫌いなキャラ」である香取に対して初めて好感度が上がった瞬間である。やはりワートリ、クソキャラをクソキャラのままにしない名作。作中での「兵士としての評価が著しく低い」扱いも含めて、ワートリは素晴らしい作品だ。ここからもっとバンバン香取を上げてくんだろ!? 来いよ! かかってこいよ! 受けて立つぜ!!! へい、カモンカモン! オッケー!! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||